初めてのキャンペーンとなりますが、本日29日のご注文より当店オリジナルシステム手帳リフィル筆文葉を1パックお買い上げごとに、中扉リフィル特別パック(3枚入り)をプレゼントさせていただきます。

期間は6月29日(金)~7月29日(日)で、ご来店・WEB注文全てのお客様対象です。

中扉リフィルは、本で言うと扉のような役割をするリフィルです。

そのぺージから変わる内容のタイトルを書けるようになっているのと、裏側にはその内容の目次などが書けるように横罫が印刷されています。

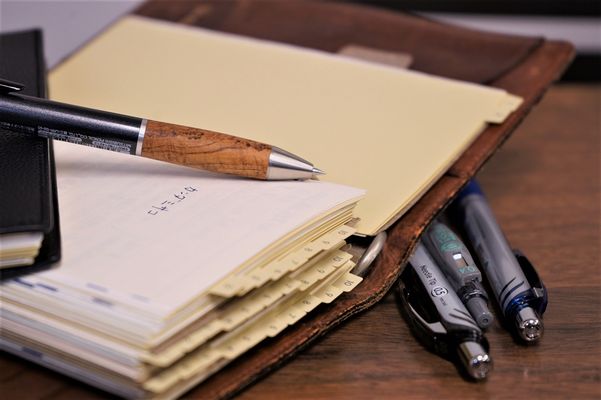

私の場合、システム手帳はそれぞれの取引先様とのやり取りの記録にしていますが、取引先1つにつき1つのインデックスを当てていて、インデックスをめくったところにこの中扉リフィルを入れています。

中扉リフィルの表には例えばカンダミサコというタイトルを書いて、裏面には今までのやり取りで決まったロット数やルールなどを書き出しています。

私はなかなかきれいに書けないけれど、筆文葉のデザイナーかなじともこさんはとてもきれいに仕上げています。

*参照:筆文葉のある生活「最近のシステム手帳の中身」

使い始めるとページに格調が備わったり、見やすかったりしてなかなか良いものだと思っています。

ただあまり馴染みがないアイテムなので、今回のキャンペーンで筆文葉と一緒にお試しいただきたいと思っています。

もうひとつ筆文葉関連のイベントのお知らせです。

7月21日(土)13時~15時、「かなじともこと手帳井戸端かいぎ」を開催いたします。

筆文葉のデザイナーかなじともこさんが、ご自身がお使いになっている手帳などもご紹介していただきながら、手帳について語り合おうという企画です。

筆文葉リフィルの使いこなし方や書き方のコツなど、手帳に関するアイデアなども聞くことができる思います。

参加される方もぜひご自身の手帳の使い方やこだわりポイントなど、教えていただきたいと思っています。

最近、私はゲルインクのボールペンに凝っています。

凝っていると言っても、様々なものを万年筆の代わりにゲルインクのボールペンで書くだけです。

でも、ボールペンで書いていても楽しくて、私は書くこと自体が本当に好きなのだと思います。

書き味こそ万年筆に及びませんが、軽くて、何も気にせずに使える手軽さとボールペンのスピード感は万年筆にないものだと思っています。

ただひとつどうしても我慢できないことがあります。

それはボディのチープさです。

どのメーカーもそれなりに見栄え良く作っているのかもしれないけれど、金額の制約を勝手に設けているせいか、万年筆の仕様や意匠にははるかに及びません。

と言いながらも、いろいろなボールペンを試していて、色々なメーカーのペンを試しているうちに、「ゼブラサラサ」「三菱シグノ」「シグノRE」「三菱ジェットストリーム」、そして筆文葉デザイナーのかなじいさんも好きな「ぺんてるエナージェル」の替芯サイズが同じだということに気付きました。

それはどういうことにつながるかと言うと、例えばエナージェルやサラサの芯を工房楔の三菱シグノRE用グリップと組み合わせて使うことができるのです。

ボディは三菱シグノREのものを使うことになりますが、グリップに銘木があることはとても嬉しい。

それにグリップを交換すると重量が増すし、先端が金属になり剛性感が増して書きやすいというメリットもあります。

エナージェル、シグノ307はヌルヌルとした書き味で、インク出が多めの万年筆を連想させる書き味、ゼブラサラサは最低限のインク出で、インク出が絞られた理性的なバランスを持ったペン先の万年筆のような書き味で、それぞれ特長があって面白い。

同じボディでありながら、書き味がこんなに選べるというのが魅力だと思います。ぜひ、より進化したボディが発売されて欲しい。

ボールペンは、手帳を色分けする時、電車の中で書きもの時、素早くメモを取る時などに使っていきたいと思っています。

⇒工房楔・三菱ユニボールR:E(アール・イー)用カスタムグリップ

ウォール・エバーシャープ輸入第3弾

出張販売に出るようになって、当店だけでしか手に入れることのできない万年筆の必要性を痛感しました。

お客様に言われたわけではないけれど、その空気のようなものを感じていました。

当店だけでしか手に入れることのできない万年筆であれば、日本のメーカーが作ってくれる限定万年筆でもよかったかもしれないけれど、もっと違うことがしたかった。

その違う仕事のイメージは持っていたけれど、具体的に何かが見えていたわけではありませんでした。

しかしウォール・エバーシャープの写真を一目見ただけでこれだとピンときましたので、自分のイメージしていたものに相当近かったのかもしれません。

それほど運命的な出会いをしたと思っているウォール・エバーシャープの万年筆を、私はできるだけ長く、多くの人に使ってもらえるように販売していたいと思っています。

ウォール・エバーシャープは100年近くの歴史のある筆記具メーカーですが、今の体制になって、オーバーサイズ万年筆デコバンドを作るようになって2年くらいしか経っていないので、いろいろ不確定な部分があります。

前回、突然ほとんどのデコバンドが14金ペン先仕様になって入荷してきて、大いに慌てさせられましたが、今度は18金になりました。

体制が新しいからというのは言い訳にならないし、ペン先の供給のコントロールは最低限やらなければ、お客様が混乱して会社の信用に関わる。

きっと私たちのような世界に点在する販売店がアメリカのウォール・エバーシャープ本社にプレッシャーをかけ続けて改めてもらわなければいけないと思っています。

ウォール・エバーシャープは私たちのその声がダイレクトに届く規模で、まだまだ確立されていない部分のある新しい会社です。

だからこそ取り組み甲斐があって、ともに良くしていけるように協力し合えると思っています。もちろんお客様にご迷惑をお掛けしないようにするつもりです。

ウォール・エバーシャープデコバンドに新色と限定品が発売になり、大変美しいものだと思いましたので、今回輸入しました。

新色ジェードは、撮影者泣かせの複雑な色合い。

デジタルカメラで撮影すると黄色が飛んでしまうのか、緑色が水色のような色になります。実物はターコイズブルーに近い色合いで、こういう色をピーコックグリーンというのかもしれませんが、あまり他にない絶妙な色だと思います。

限定品はイスラエル建国70周年を祝うものです。

イスラエルをめぐる問題はいろいろ波紋を呼んでいて、日本で報道されているニュースだけを見るとイメージは良くありません。

しかし、政治的に複雑な問題があったとしても、私の偏った判断で間違いなくきれいだと言える万年筆を遮断するのはあまりにももったいなかった。

ウォール・エバーシャープはこれからも予想もしないことをしてくれる、メーカーとしては手がかかる相手だと思いますが、本気で使うことができる良い万年筆を作っていると思っていて、私もとことん付き合うつもりで臨んでいます。

成熟のモンテグラッパエキストラ1930

手配するのに手間がかかったり、日本に在庫がなくて入荷に何か月もかかる、普通の店は敬遠するかもしれないものを、当店ではなるべく扱っていきたいと思っています。

少し手間をかけるだけで価値がある商品を店に置くことができるし、店の特長にもなるので大歓迎だと思っています。

今までは普通に入荷していたモンテグラッパエキストラ1930も、残念ながらそういう商品になってしまいました。

ペン先やボディが大きいオーバーサイズの万年筆の中でも、エキストラ1930はシンプルな装飾と滑らかなボディラインを持ち、どこにも無理のない完成されたデザインの成熟した万年筆だと思っています。

多くの人が持っている売れ筋の万年筆でもないし、雑誌などでよく紹介される定番万年筆でもない。

しかし、これを選ぶ人はそのペン同様、成熟した感性の人なのではないかといつも思います。使っている人たちも含めて、この万年筆が持つ魅力なのかもしれないけれど。

しかし、モンテグラッパのモデル変更などで、エキストラ1930は日本のカタログからも落ちてしまい、本国でももう作られなくなってしまいました。

今回、モンテグラッパ社に残っていたわずかな在庫を仕入れましたので、おそらくこれが最後の入荷になります。

モンテグラッパは限定品を中心に作ってきていましたが、エキストラ1930は永遠の定番として存在していて、この完成された万年筆が廃番になるとは全く思っていませんでした。

だけどもしかしたら、セルロイドなど素材の都合なのかもしれない。

エキストラの特長は、その美しいデザインやプロポーションだけにあるのではありません。

本物のセルロイドによる、深みがあって長期間の使用でまろやかな光沢に変化するボディや、手になじみ、やはり長期間の使用で落ち着いた光沢を持つスターリングシルバーの金属パーツ。

最も特長的な大きなペン先は、粘りがありながらも柔らかさの感じられる書き味を持っています。

吸入時、吸入ノブをたくさん回さないといけないとか、インク残量を確認する窓がないなどの欠点はこの万年筆全体の魅力から見ると本当にわずかなことだと思っています。

イタリアで、世界で最もエレガントな万年筆を作るモンテグラッパを象徴する名作が消えるのは本当に惜しいと思っています。

⇒セルロイドコレクション エキストラ1930 ブラックアンドホワイト

⇒セルロイドコレクション エキストラ1930 タートルブラウン

⇒セルロイドコレクション エキストラ1930 バンブーブラック

札幌出張販売報告と万年筆の軸を洗浄する際の注意点

本題に入る前にご注意いただきたいことをお知らせいたします。

最近、万年筆の軸にヒビが入った・変形してしまった、という修理依頼が急増しています。

最初は分かりませんでしたが、メーカーとのやりとりを重ねていくうち、その原因となっているのが、アルコール成分だということが分かりました。

万年筆のボディやパーツに使われる素材の多くはアルコールに弱く、簡単にヒビが入ったり、変形してしまいます。手軽に使えるウエットティッシュなどもアルコールを含んだものが殆どなので、くれぐれもご注意下さい。

***************************************************************************************************

札幌での出張販売はどうでしたか?と聞いて下さる方が多く、当店の取り組みや万年筆店の仕事に興味を持って下さっていて、有り難く思っています。

昨年もそうでしたが、今年も「絶対に止めなければ営業を圧迫するというほどではないけれど、まだまだ利益が出ていない」という結果でした。

粘り強く続けて、繰り返すことで一人ずつお客様を増やしていきたいと思っています。

出張販売に来て下さったお客様方とは、当店にいるのと変わらない感じでお話しながら商品を買っていただけて、親交を深めることができたと思っています。

だけど、札幌、北海道には当店を必要として下さる方がもっとおられるはずだとも思っていて、その方々と出会うために私は札幌に行っています。

人数は少ないけれど、札幌にはそれぞれの方の世界と雰囲気をお持ちの本当に良いお客様が来て下さっていて、そんな皆様のために札幌に行き続けたいと思っています。

神戸の店もそうですが、当店は本当にお客様に恵まれていて、この方々のために頑張りたいと思っています。

万年筆に興味があったり、愛用している人の中で当店を気に入って下さる、当店のことをまだご存知ないおお客様に知ってもらうために出張販売をしていますので、福岡も、東京も、そして来年の札幌でも当店らしいネタを用意して訪ねて行きたい。

神戸の店はいわゆるホームなので出来上がった雰囲気がありますが、出張販売はそれがない状態での接客になります。

自分の力が試されるようなところがありますので、その分やり甲斐があるし、やってやろうという気持ちに火が付きます。

今回の札幌での出張販売で、より一層その想いが強くなりました。

札幌では、オリジナルインクやインクノート、筆文葉のシステム手帳リフィルなどは予想通り好評でしたが、それぞれの街で好まれるものが微妙に違うと思っています。

神戸でやっていることをそのまま持っていくだけではダメで、それぞれの街の需要を読み取ってそれに合うものを用意する必要があることも分かってきました。

出張販売はこれからも続けていきますので、自分も楽しみ、気持ちの合う方に楽しんでいただけるようにしたいと思っています。

カンダミサコリザード革システム手帳と筆文葉

シュランケンカーフの明るい色を生かして、鋭い色彩感覚で色合わせした革製品がカンダミサコさんの特長ですが、珍しくエキゾチックレザーであるリザードのシステム手帳を作りました。

カンダさんが密かに自分用に作って使っていたものを見て、それがあまりにもカッコよかったので、ぜひ商品化するべきだと説得して製作していただいたものです。

クロコやシャークなどの強い革はカンダさんは使わないけれど、リザードなら使ってみたいと以前に言われていたのを思い出し、カンダさんも色々試しているのだと思いました。

表革に個性の強いリザードを使用しているので、内革はシンプルな色にして、大人の手帳に相応しいものに仕上がっています。

私は黒い革の製品が好きで、そういったものばかり使ってきたけれど、最近明るめの色のものに惹かれ始めています。それは革にこだわらず、様々なものを取り入れようと取り組んでいるカンダさんの影響かもしれません。

出張販売に出るようになって、店にオリジナリティがあることの大切さを再認識しています。当店に作品を納めてくれている各職人さんの個性が当店のオリジナリティに繋がっていることに感謝しています。

システム手帳用リフィル筆文葉も当店の重要なオリジナル商品の一つで、これほど特徴的な罫線のリフィルは他所で見たことがない。

それら全てが、万年筆だけでなく全てのステーショナリー、そしてデジタルなものに通じている金治智子さんの才能によって生み出されています。

金治さんとステーショナリーについて話すのはとても楽しい。万年筆だけでなく、例えばボールペンへのこだわりも金治さんは相当なもので、それらのこだわりはご自分でとことん使い切ってきた経験によるものだから説得力がすごい。

筆文葉の用紙は万年筆だけでなく、ボールペンや鉛筆などで書いても、自然でとても良い書き味を感じさせてくれる、良い紙だと思っています。

手帳用紙の流行である、薄くて、ツルツルしたものとは真逆ですが、あえてこの紙を選んでよかった。

特徴的な紙と考え抜かれた罫線のレイアウトによる筆文葉リフィルと、カンダミサコさんのシステム手帳は、様々なステーショナリーやモノに通じた人をも満足させることができると思っています。

コンプロット1(ウーノ)ロング

格式張ったモノや所作が苦手で、なるべく自然で構えたところのないものであって欲しいと思っています。

最近は、特別な存在の人のために作られたものではなく、それを好きな人が、それを好きな人のために作ったものに心惹かれます。

だから私はアメリカ製品の多くに惹かれるのかもしれないし、ウォール・エバーシャープに自分の精神性を投影するのかもしれません。

洗練されてなくてもいい。ゴツゴツとした無骨なものの方が自分の心に近いと思っています。

それは何にでも精神性とか、生き方と結びつけて考えたがる私の悪い癖なのかもしれないけれど、万年筆はファッション以上に自分の思想を反映させることを許されるものだと思っています。

だから持っている万年筆には何か精神的な意味合いのようなものがあって欲しい。

身近な所にいつもあって、しかも本人だけがそうだと分かって、他の人に気付かれにくいということで、精神性を反映させるものとして万年筆は都合がいい。

自分の精神性を表すものとして考えた時に、あまり誰もが持っているものでは物足りないし、価格のあまりに安い、使い捨てていくものにも自分の生き方は投映しにくい。

そう考えた時に、オーバーサイズの万年筆はそれに相応しいものなのではないかと思っています。

大きなペン先は書き味の良さにも貢献するけれど、その存在感も強調してくれて自分が何よりも大切にしている書くことのシンボルにも相応しいと思う。

普通のサイズの万年筆なら、複数本入るペンケースに入れて持ち運ぶことが多いと思いますが、オーバーサイズの万年筆は実際のサイズ、自分の心を占める存在の大きさから、1本だけで持ち運ぶことになるのではないかと思います。

しかし1本差しのペンケースで、自分の大切なペンを入れるのに相応しいものは意外と少なく、ましてやオーバーサイズのものになると皆無に等しい。

そんな状況ですが、当店にはル・ボナーさんやイル・クアドリフォリオさんなど、万年筆の大切さを理解する職人さんが作品を卸してくれていて、大切なペンを保護しながら、持ち運べる上質なものが揃っています。

工房楔さんの「Complotto-1ロング」もそういったものの中のひとつです。

カスタム漆というパイロットが発売しているオーバーサイズの万年筆があります。

大きなペン先は非常に柔らかいので筆圧のコントロールは必要ですが、良い書き味を持っていると思います。

デザインは敢えて個性を抑え込んだベーシックなものですが、そんな所に凄みを感じます。

シンプルだけどキャップに厚みがあって、クリップの張り出しも大きいので、入るペンケースがほとんどないと言われています。

しかし、工房楔のコンプロット1ロングには入れることができます。

重厚な厚みを持たせた木の質感を持ったペンケース。

自分の精神を投影した大切なオーバーサイズのペンを収めるのにこれ以上のものはないと思っています。

デコバンド用ペンケースSOLO

当店が輸入しているアメリカのウォール・エバーシャープ社のデコバンド万年筆用ペンケースを、イル・クアドリフォリオの久内夕夏さんに作っていただきました。

久内さんは木型に革を巻き付けて縫い目のない革製品を作る、型絞り技法を日本で作る数少ない職人さんの一人です。

久内さんはそのフィレンツェ伝統の技法をフィレンツェの工房に弟子入りして習得されました。

ビスポークシューズ職人である、ご主人の淳史さんと新神戸駅近くに工房兼ショップを構えられ、従業員も抱えておられるので本当に立派だと思います。お二人ともすごい職人さんなのに、気さくに話ができる方々です。

当店に作品を卸して下さる職人さんたちは皆さんタイプは違うけれど、ご自分たちのペースを守りながらそれぞれの仕事でちゃんと採算をとられて、長く活動されています。

新しいデコバンド用ペンケースは、今発売しているシガーケース型ペンケースSOLOに切り込みをいれただけのようにも見えますが、木型からデコバンド専用のものを作り、厚みも増した専用設計になっています。

サイズ合わせにこだわったため製作に少々時間がかかってしまいました。

大型で机上での使用が中心だと思われるデコバンドですが、出先で使いたい時に安心して持ち運べるペンケースが作りたかった。

デコバンドは、偶然にも工房楔の銘木製ペンケース「Complotto-1(ウーノ)」にもピッタリと誂えたように入ります。

いつもより多めにご用意していますので、こちらから選んでいただいてもその微動だにしないフィット感が楽しめると思います。

日本にまだ紹介されていない、ウォール・エバーシャープ社のデコバンド万年筆を当店で扱い始めたのは、それが私が求める万年筆の形をしていたからだと言うと語弊があるかもしれませんが、クラシカルでシンプルなデザインは最近の万年筆にない素朴さと力強さがあると思っています。

自分の好みで判断して、輸入した商品を皆様にお勧めすることの責任の重さはもちろん感じているけれど、やっと出会えた理想の万年筆の姿を皆様に見て欲しかった。

この輸入はオリジナル万年筆を作ること以上に、当店にとっては価値のあることだと思っています。

デコバンドはオーバーサイズ万年筆のカテゴリーに入る万年筆ですが、書き味にも特長があり実も伴っているものだと思います。

世界中の万年筆の書き味は何通りかに分けられると思っていて、個性が際立っているものは少ないと思っています。

でもデコバンドは書き味もオリジナリティを持っていて、どれにも似ていないものだと自信を持って言える。

繊細な筆致にも反応する大きなペン先と、必要十分なインクを供給するエボナイト製のペン芯による書き味は、豪快なドイツ製とも、繊細な国産とも違っています。

ひたすら文字を書くことが気持ち良くて、なぜが整った文字が書きやすい。

この万年筆をもっと使いたいと、所有する人には思ってもらえると思いますが、そんな時に中身を守ってくれる、安心して持ち運ぶことができるペンケースの存在が必要不可欠で、どうしてもそれをシガーケース型ペンケースSOLOで作りたかった。

今後もウォール・エバーシャープデコバンドを楽しみながら使うためのものを作っていきたいと思っています。

Cohanaのステーショナリー〜同行者の方にも楽しんでもらえるもの〜

当店に来られるお客様には楽しんで帰ってもらいたいといつも思っています。

例えば、ご主人が万年筆を買いに来られるのに同行された奥様にも楽しんでもらいたい。むしろ万年筆に興味がない奥様にも楽しんでいただけるようにしたい、と思います。

それが同行者の方と交わす言葉だったりしてもいいけれど、何か面白いと思って買ってもらえるものがあれば尚素晴らしい。

そう思うと当店は万年筆だけを扱っていればいいわけではなくて、一緒に来て下さった万年筆に興味がない人にも興味を惹くものを扱うべきだと思います。

それがカンダミサコさんやル・ボナーさんの革製品だったり、SkyWindさんのポストカードだったり、きりさんのシルバーアクセサリーだったりするわけですが、手芸用品メーカーカワグチさんのコハナブランドのステーショナリーもそれに当たります。

先日元町で中学校の同窓会があって、先生と同級生が店に来てくれました。

皆万年筆は使わないし興味もない人たちで、私がどんな顔をして店をしているのか見に来ただけだと思うけれど、当店にあるものの中で、コハナのステーショナリーには興味を持ってくれました。

磁石が仕込んである波佐見焼の折れ針入れはクリップケースとしても使うことができるし、南部鉄器のボタンモチーフの文鎮、たつの市の白なめし革の小物入れ、伊賀の組紐を柄に巻きつけた握り鋏など、手芸用品でありながら、文具や日常の小物として使うことができるものばかりです。

その中でも同級生の女子たちが興味を示したのは革ケースのついた豆ばさみで、全員が買ってくれました。

それで何が切れるの?というほど小さく、きっと糸しか切れないけれど、買ったばかりの服の値札や、ちょっとほつれて出てしまった糸などをさっと切ることができる、出先で使えるものだと思います。

長い時間ゆっくり話すことはできなかったけれど、当店に来た記念に買ってもらえるものがあってよかった。

こんなこともあるから、単に万年筆とインクだけを置くのではなくて、バランスを考えながら品ぞろえをするべきだと思いました。

日本各地の職人さんの手仕事を集めて、可愛らしい小品に仕立てたCohanaのステーショナリー、プレゼントやお土産にもいいと思います。

⇒Cohanaのこだわり文具cbid=2557541⇒Cohanaのこだわり文具csid=1″ target=”_blank”>⇒Cohanaのこだわり文具cbid=2557541⇒Cohanaのこだわり文具cbid=2557541⇒Cohanaのこだわり文具csid=1″ target=”_blank”>⇒Cohanaのこだわり文具csid=1″ target=”_blank”>⇒Cohanaのこだわり文具

カンダミサコ新作「マルセシステムバインダー」発売

私自身も共感していますが、「作るなら今までにないシステム手帳を作りたい」とカンダミサコさんが一昨年末から製作されているバイブルサイズのシステム手帳は、金具の取り付け方が工夫されていて表紙が平らに開く、とても使いやすいものです。

薄型で携帯しやすく、綴じ手帳の延長のように使うことができる。

スマホやパソコンと共存できる、今の時代に合ったシステム手帳の在り方だと思っています。

薄型のシステム手帳は、当然収納できる紙の枚数が少なくなるので、常に持ち歩かなくてもいいリフィルは違うものに綴じたりして保管する必要がありますが、手帳を薄く保つことが、この薄型のシステム手帳を使いやすくする唯一の秘訣だと思います。

ダイアリーと筆文葉リフィルをアレンジしたToDoリスト、メモ欄だけを薄型システム手帳に綴じて、追い続けているデータは携帯しない他のバインダーに綴じておき、必要な時だけ取り出して書き込む。

あるいは日付が過ぎたダイアリーを違うバインダーに移すなど、手帳の整理を常に心掛けたいと思います。

カンダミサコバイブルサイズシステム手帳を活用するには、そこから溢れ出たリフィルをどう管理するかがポイントだと思っています。

筆文葉リフィルの中にはVファイルというものがあって、書き込んだリフィルは整理してこのファイルに挟んで、箱に収納する方法がありますが、Vファイルはどちらかというと書き込み済みのものを項目別に収納して、後から見やすくするためのものです。

常に携帯はしないけれど、追い続けているデータを記入するためにはバインダー形式の方が使いやすいので、カンダミサコさんにデスクでの使用を念頭に置いたシステム手帳、マルセシステムバインダーを作ってもらいました。

たくさんの紙を収納できる25ミリリング(目安として200枚程度)を装備して、ハードカバーの本のように平らに開くことができます。

表革はコンチネンタルシリーズで使用しているダグラス革なので、使ううちに艶が出てきますし、革用ブラシで磨いていただくとより早く艶が出て、使うことを楽しくしてくれます。

薄型のバイブルサイズシステム手帳との使い分けを想定して作られたマルセシステムバインダーですが、これを厚手のシステム手帳として携帯して使うことも可能で、バインダーが勝手に開かないようにバンドも装備しています。

とてもシンプルで、簡素の美さえ感じるシステムバインダー。

マルセとは、今回カンダさんがこだわった、背表紙の形状を指しています。

カンダミサコさんがまた使うことが楽しくなる商品を作ってくれましたので、システム手帳の可能性が広がったと思っています。

ウォールエバーシャープ デコバンド再入荷

注文していたウォールエバーシャープが入荷しました。

普通にオーダーをメールで送って、それが一週間くらいで納品される他の商品と違って、やり取りする書類もあるし、何もできず待っている期間も長い。

100年近い歴史を持つウォールエバーシャープ社ですが、今は社長が奥さんと二人で数人の職人さんを使って切り盛りする小さな会社です。

オーダーを受けてからペンを作り始めるという、日本と比べるとスローな仕事振りで、当店の規模とペースには合っているのかもしれないけれど、予約して下さっているお客様にはお待たせして本当に申し訳なく思っています。

今回も余裕を持たせて納期を設定していましたが、結局遅れてしまった。

次はもっと余裕を持たなくてはと思っています。

私たちが慣れていないからかもしれないけれど、他の輸入をしている人からも「聞いたことがない」と言われることが時々起こります。

今回は、今まで18金だったペン先が突然、ファーストモデルと同じ14金になってきました。

当店の輸入を請け負ってくれているアジアンロードの岩田さんが、現在休暇中のウォールエバーシャープのCEOに連絡を取って、事情を聞いてくれました。

説明によると、18金だと柔らかすぎて、すぐに開いてしまったりヘタってしまう可能性があるという意見が顧客から寄せられたので、それを受け入れて仕様変更したとのことでした。

私たちはコストダウンを謀ったのだと最初非難したけれど、メールのやり取りやフェイスブックでの自然な発言を見ているだけでも、万年筆を愛していて、商売的に器用に駆け引きのできる人でないことはわかっていました。

彼の言葉を信じて、改めて14金のニブの書き味と向き合ってみました。

もともと硬めのゴールドフレックスニブにおいてはほとんど変わりがありません。怖いくらいに柔らかかったスーパーフレックスニブは硬くなっていましたが、その代わり扱いやすくなっていました。

今までのとろけるような柔らかさがなくなったのは残念ですが、筆圧で強弱をつけて書いた時に、ある程度粘りがあった方が開いた後の戻りが早くて、適しているという話は聞いたことがあります。

それはまさにウォールエバーシャープが目指していることでした。

ウォールエバーシャープデコバンドは、ただ文字を書くための普通の万年筆ではないと思っています。

この万年筆なら、筆圧で強弱をつけて、メリハリのある文字が書ける。

同じインクを入れるなら、他のものと同じ仕様ではなく、少しコツもあったりするけれど、楽しみながらインクを入れることができる仕様にしよう。

そんな一つ一つの行為を楽しむことができる、そして持っていることが楽しい、趣味のための万年筆がウォールエバーシャープデコバンドだと私は思っています。

*WAHL-EVERSHARP(ウォール・エバーシャープ)商品ページcbid=2557105*WAHL-EVERSHARP(ウォール・エバーシャープ)商品ページcsid=1″ target=”_blank”>*WAHL-EVERSHARP(ウォール・エバーシャープ)商品ページ