今月、当店は創業8周年を迎えます。

直接的な言い方で大変不躾ですが、当店で商品を買って下さるお客様がおられたからこそ、存続してくることができたわけで、本当に感謝しています。

誠にありがとうございます。

この店が始まってから、月並みでつまらない言い方ですが、あっと言う間に年月が過ぎてしまいました。

時間の経過はあっと言う間でしたが内容は格段に濃いもので、充実していたことも有り難いと思っています。

8年前や、それまでの自分を振り返ると、考えの甘さや未熟な部分が多く恥ずかしいことばかりのように思います。できれば思い出さずに未来だけを見ていたいけれど、創業記念の9月だけは仕方ないと今までのことを振り返ったりしています。

創業記念日の9月23日は祝日ですが、その日は水曜日ですので当店は通常通り定休日です。

祝日だし、特別な日なのにどうして?と言われるけれど、他の日に定休日を振り替え始めると、お客様にも覚えていただきにくいかと思っています。

当店は水曜日が定休日だということを多くの人に知っていただきたいということもあります。

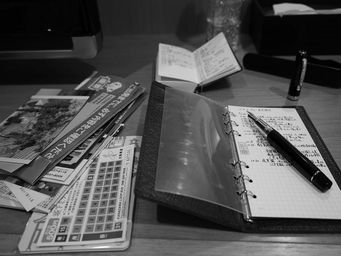

色々変な考え方だということは自分でも分かっているけれど、ついでに申し上げると私は万年筆というもの自体にはあまりこだわっていません。

それよりも万年筆で書く生き方、書くことを大切にした生き方を追究したいと思っています。そして、その生き方を支える、書きやすい、生涯の友とも言える万年筆を提供したいと思っています。

そんな生き方が本当にあるのかどうかは別として、それを追究して示すことに興味があって、おもしろいことだと思っています。

それは万年筆販売店として正しいのかどうか分からないし、本当はもっと万年筆というモノを気軽に楽しむことを追究するべきとも思いますが、私がやると何かシリアスなやり方になってしまう。

8年経ったのに、色々なことがまだまだで、道半ばです。

創業当初から早く「10年になります」と言いたいと思っていたけれど、ただ年月を積み重ねるだけでなく、堂々と10年と言えるような店にしたいと思っています。

皆様今後ともよろしくお願いいたします。