少々マニアックな話になるかもしれませんが、ルーペで美しいペンポイントの形を見るのが好きです。

ペンポイントの形で好きなもののひとつに、ペリカンが2000年代始め頃までしていた角研ぎと言われるペンポイントがあります。

きれいに四角く、切り割りを寄せ気味に仕上げられたペンポイントは、スッキリとした印象でした。

角研ぎのペンを書こうとすると、ペン先は紙に正対させないとインクが出ないし、指先の動きに鋭く反応するようになるには、書きにくいのを我慢して2年くらい使うか、自分の筆記角度に合わせて調整してもらう必要がありました。

少しややこしいペン先で、書き出しが出ないなどのクレームも多かったペン先です。今ならきちんと説明して、しっかり書けるようにしてあげられるけれど。

そういう使いにくいペン先が実は美しいというのは面白く、書きやすさとルーペで見た時の美しさはなかなか両立しないのかもしれません。

でも、私はいつも両立させたいと思っています。

ルーペで美しいペンポイントを見るのが好きだということからもお分かりだと思いますが、私が今自分の仕事の中で一番こだわりを持ってやっていて、やるべきことだと思っているのはペンを研ぐことです。

ペンを研ぐというのは、ペンポイントを削ることだけを指すのではなく、ペン先ペン芯の合せを最適化したり、ペン先の寄り加減を調整したり、ペンポイントの形を整えたりする、言わばペン先を冴えさせることの総称だと思っている。

ペン先が冴えるというのはどういうことかと言うと、ペン先が紙に触れただけで書くことが出来て、指先に敏感に反応してくれる。書き味が滑らかである。インクが出過ぎたり、少な過ぎてかすれたりしないということになります。

そんな冴えたペン先にしたいといつも思って万年筆を調整しています。

まだまだペン先調整は認知度が低いけれど、万年筆を調整することによってもっと書きやすくなるということを多くの人に知ってもらいたい。

そして、当店の研ぎは万年筆を冴えさせるものだと認知されたいと思っています。

それは私にとってロマンを追い求めることだけど、そうなっていかないと、私たちの仕事は廃れていってしまうような気がします。

カンダミサコ2本差しペンシース

万年筆を1本だけ持って、それで全ての仕事が済んだら一番潔くてカッコいいと思う。

それはマニアックな考え方なのかもしれないけれど、実際万年筆だけで仕事するのは難しく、ボールペンなり、シャープペンシルなどの非万年筆がどうしても必要になります。

複写式の紙に書くことがありますので、ボールペンはどうしても手元に置いておかなくてはなりません。

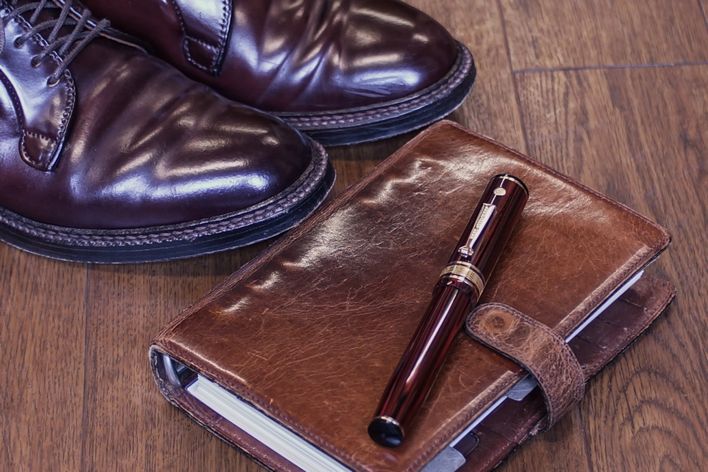

最低2本、必要な万年筆とボールペンをカッコよく持ちたいと思っていて、こういう時にはカンダミサコ2本差しペンシースがとてもいいと思っています。

このペンシースはフラップがないので、素早くペンを出し入れできますし、シンプルな形や使う時の所作が好きです。

シュランケンカーフは柔らかい革を薬品で人工的に縮れさせた革なので、多少の伸縮性があります。使っているうちに中に入れたペンに添ってくれるけれど、型崩れはしないという非常に優れた革です。

このペンシースにペンを2本差すと、万年筆でもボールペンでも天冠が少し見えますので、その景色が美しいものにしたい。

私が持っているペンの中で一番サマになるのは、ファーバーカステルクラシックコレクションだと思って、2本セットにして入れています。

エボニーのボディの2本セットをこのケースに入れた姿が美しいというのは自己満足だけれど、実は万年筆とボールペンなど2本セットにしてサマになるペンはなかなかないと思います。

それぞれ良いものを選ぶとどうしても違うメーカーになってしまうからかもしれません。万年筆は万年筆の良いメーカーがあって、ボールペンも同様なので、気付いたらバラバラになっている。

2本セットにすることでその存在がより光り輝く、2本ある姿が美しいものをいくつか考えてみました。

ペリカンM400とK400ボールペンやD400シャープペンシルの組み合せはなかなか雰囲気があるのではないかと思っています。

M400は万年筆の定番中の定番ですが、ボールペンやシャープペンシルもクラシックで愛らしい。

多くの高級なペンが回転式なのに対して、K400、D400ともにノック式で、細いノックバーの先にはちゃんとペリカンマークが入っています。

ラミー2000の万年筆と非万年筆の2本セットもカッコ良すぎるかも知れませんが、サマになる組み合わせです。

これをカンダミサコ2本差しペンシースに入れたらとても美しいだろうなと思わせてくれます。

言い出したらキリがないかもしれないけれど、こういった組み合わせについて楽しい考えをさせてくれるのが、いいペンケースのひとつの条件だと思います。

ウォール・エバーシャープ入荷しました

当店10周年の年の昨年、何か当店らしい万年筆の企画をしたいと思っていました。

オリジナル万年筆というのも一案ですが、メーカーで別注するのはよくされていることで、違うことをしたいと思いました。

開店して10年経ち、また新たにスタートをきった今後の当店の象徴となるようなものがいいと思いました。

これまでの10年は、それまでの経験でできることだけをしていて、それは今の時代では時代遅れになるつつある20世紀の古いやり方かもしれないけれど、お客様方のおかげで続けてくることができましたが、やはり限界がある。

今までしたことがなかったような、いい意味でお客様方の期待を裏切るようなことをしたいと思っていました。

そんな時に海外のペンの専門誌でウォール・エバーシャープ社のデコバンドを見ました。

本当に単純にその外観に惹かれて、これが欲しいと思いました。

これまでは、日本の輸入代理店が国内の流通ルートに流すものから選んで仕入れていて、それに何の疑問も持ちませんでした。

でもその仕組みにも今の時代に合わなくなってきているところがあったり、不満に思う所が出て来ていて、今後はお店が直接海外のメーカーのものを輸入することが普通になるのではないかと思っています。

当店というより、もしかすると海外製万年筆の日本での今後を示す事なのかもしれない。

当店は、ウォール・エバーシャープ認定の正規販売店になっていて、ウォール・エバーシャープのホームページにも掲載されています。

デコバンドは、2種類の硬さから選ぶことができる大きなペン先と面白味のある吸入機構を備えていて、使うことが楽しい趣味的な万年筆だと思います。

仕様について説明すると、ボディの素材はエボナイトとアクリルレジンの2種類があります。

プレーンブラックとローズエボナイト、オレンジ色で幾何学模様の彫刻が入ったギャッビーオレンジがエボナイト。プレーンブラックとローズエボナイトのペン芯には朱漆が施されています。

アクリルレジンは、ポジターノとギャッツビーです。

ペン先はかなり特徴的なラインナップで、字幅は存在せず、2種類の硬さの違いが選択できるようになっています。

ゴールドフレックスニブは硬めの設定。硬めと言っても、2種類のうちの硬い方という意味で、最近の万年筆の中では標準くらいの柔軟性は持っています。

ペリカンで言うとEFくらいの太さになりますが、筆圧をかけると中細くらいまで太く書くことができます。

書いていて安心感がありますので、たくさん書く方はゴールデンフレックスニブを選んで欲しいと思います。

スーパーフレックスニブはとても柔らかいペン先です。

ペリカンのFくらいの太さですが、筆圧でBくらいの太さまで書くことができます。ただ本当に柔らかいので、開いてしまうのを防ぐためにもあまり無理しない方がいいと思います。

でもとろけるような書き味を味わうことができるペン先です。

どちらのペン先も、硬軟の違いはありますがかなり上質な書き味を持っています。

吸入機構は、一般的にタッチダウンと言われる機構に近く、ウォール・エバーシャープはニューマチックと呼んでいます。

尻軸を緩めて引き出し、尻軸中央の穴を指でふさぎながら押し込みます。指を離すと吸入が始まり10秒待つという、他の万年筆では見たことがない吸入の仕方ですが、操作していてとても楽しい。

ゴムチューブの空気圧を利用した吸入方式ですが、ウォール・エバーシャープは最も信頼性が高く、故障が少ない、修理も簡単に行える吸入方式だと自信を持っています。

万年筆は道具として割り切って使うものと、そのものを使ったり、眺めたりして楽しむ、趣味のモノのように使うものとあると思いますが、デコバンドは立派な趣味の道具だと思います。

もちろん本気で使うと、並みの万年筆以上の力は発揮してくれる。

このウォール・エバーシャープデコバンドを多くの人に使っていただいて、その使いこなしや楽しみ、インクの相性などの情報を共有したい、この万年筆を中心としたコミュニケーションを作りたいと思っています。

⇒WAHL-EVERSHARP(ウォール・エバーシャープ)TOPcbid=2557105⇒WAHL-EVERSHARP(ウォール・エバーシャープ)TOPcsid=1″ target=”_blank”>⇒WAHL-EVERSHARP(ウォール・エバーシャープ)TOPcbid=2557105⇒WAHL-EVERSHARP(ウォール・エバーシャープ)TOPcbid=2557105⇒WAHL-EVERSHARP(ウォール・エバーシャープ)TOPcsid=1″ target=”_blank”>⇒WAHL-EVERSHARP(ウォール・エバーシャープ)TOPcsid=1″ target=”_blank”>⇒WAHL-EVERSHARP(ウォール・エバーシャープ)TOP

ファーバーカステルクラシックコレクション マカサウッド

ただ単にきれいなものではなく、素材感が感じられる、いつも分かりにくいと言われるけれど「きれいとボロの間」の質感のものに惹かれます。

本当にボロボロなものは好きではないけれど、自然にやつされた姿をそのまま形にしたものがいいと思っています。

茶道のお道具などではそういうものは多く、その美の在り方は渋いと表現される。

茶道の大成者千利休が茶道の美の在り方を確定したけれど、それを美とする、感覚、考え方はそれよりも以前から存在していて、日本人はもともと持ち合わせていた感覚だったのだと思います。

海外で、西洋の文化では渋いという美意識は存在しないということを何かの本で読んだことがありますが、微妙に違うかもしれないけれど、西洋のモノの中にもきれいとボロの間にあるようなもの、それを美しいとする感覚が存在するのではないかと最近思うようになりました。

ペンの世界では、少なくともファーバーカステルにはそんな感覚があって、クラシックコレクションには日本人がモノに感じる美が表現されているのではないか、他のメーカーが表現していないものがこれらのペンにはあるのではないかと思っていました。

スターリングシルバー、エボニー、グラナディラ(ブラックウッド)、ペルナンブコ。どれも素材感が生かされたペンで、工業製品だけど人の手を感じる。

昨年末、さらに自然の風合いを感じさせるマカサウッドが発売されました。

マカサウッドはインドネシアの木で、縞黒檀と非常によく似ている野趣味溢れる素材感を持った銘木です。

クラシックコレクションではこのマカサウッドには、キャップ、首軸、尻軸など金属パーツを黒っぽいPVCコーティングに仕上げていて、よく合っています。

このマカサウッドをきれいとボロの間と言うと、マカサウッドに惹かれた人は嫌な気持ちになるかもしれないけれど、なかなか良い言葉が見当たらない。

クラシックコレクションの万年筆は、万年筆の王道のバランスとはあまりにも違っていて独特です。

使いこなすのに慣れが必要かもしれませんが、必ず慣れると思いますので、愛用される方が増えたらいいなと思っています。

ファーバーカステルクラシックコレクションは、私個人としてはとても好きなペンで、オリジナリティがあって、無理のない美しさを持っているペンだと思っています。

ピカピカで見るからに豪華に見えるものよりも、素材感があって枯れた味わいのあるものの方が美しさの在り方としては上ではないかと思えるペンが、ファーバーカステルクラシックコレクションマカサウッドです。

*Faber-Castell(ファーバーカステル)マカサウッド・プラチナコーティング

筆文葉吹き寄せパック~風物のデザイン~新発売

長い期間をかけてデータとして保管しているものは別として、例えばブログやホームぺージに書く文章の下書きなどは、いろんなものに書いていて、ある程度使って区切りがついたら、次は違うものを使いたいと思ってしまいます。

一貫して同じものを使えたらいいけれど、違うものに変えると気分が変わったりして新鮮な気持ちで書くことができるし、それらから何らかの刺激があって、書くものがもっと良くなってくれたらという淡い期待があるからです。

万年筆を換えたり、インクを変えたりするのも同じ理由からで、いつも同じ万年筆、同じインクを使いたいとは思わない。

他の人はどうか分からないけれど、使うモノからの刺激というのは、私の場合少なからずあって、モノに頼っているようではまだまだだと思うけれど仕方ない。

当店のオリジナルシステム手帳リフィル筆文葉の新製品が完成しました。

しっかりと使うことができる定番的なものは確立されつつあるので、今回は遊び心のあるものを作ってみようという金治智子さんの提案、デザインもあって、かなり冒険的なフォーマットのものを5種類4枚ずつセットした「吹き寄せパック/風物のデザイン」を発売しました。

どのフォーマットを何に使うか、特に決まりはないけれど、その罫線の上に書く時、イマジネーションに何らかの刺激があればと思います。

一応ひとつずつご紹介します。

・スクランブル罫・・・様々な方向に印刷されている罫線にきっちりと文字を入れていくと面白い効果が得られます。書いた場所を忘れないので、メモなどに向いていて、打ち合わせの記録などにもいいかもしれません。自分なりの英語の単語帳にするというアイデアもありました。

・木目・・・書くか書かないかは別として、詩のような文章を書くのにいいのかもしれません。

詩までいかなくても、方眼や横罫よりもこちらの方が柔らかい印象があるので、そういう文章を書くのに向いていそうで、私も使ってみたいと思っています。

・変わり水玉罫・・・定番の水玉の発展形で、要件の強弱によって書く場所を書き分けるというもので、意外と実用的な仕様で、定番の水玉罫を愛用されておられる方には、難なく使いこなせそうです。

・吹き出し罫・・・会議の議事録で使うと、ラインのやり取りみたいになって面白いかもしれません。日記や住所録に使うのも面白いという意見もありました。

・分度器罫・・・2枚見開きにして、一年を円でレイアウトしてみてもいいかもしれないと思っています。私の感覚では一年は円形で、こういったものに書きこむことで、一年に景色ができる。

それぞれ書いたけれど、本当に自由に使ってもらいたいと思います。

用紙は定番のしっかりとした紙質で、書き味に気持ちいい手応えのある筆文葉用紙を使用しています。もちろん、インクもにじまずに早く吸収してくれます。

なるべく万年筆で書きたいけれど、ボールペンやシャープペンシルや鉛筆で書いても心地よい。手帳にとって紙は本当に大切な要素です。筆文葉リフィルは、本当に良い紙に恵まれていると思っています。

こういうパックものは使用頻度の高いものと少ないものが出てしまうものですが、このリフィルに関して言えば、どれも使う価値のあるものだと思っています。

これらのフォーマットによってイマジネーションが刺激されて、今までと違うものが書けたと思っていただけたら、とても嬉しく思います。

自分のテーマの万年筆

黒金の万年筆にどうしても惹かれてしまいます。

オーソドックスな黒のボディに金のリングが施されたものもいいけれど、どうしようもなく惹かれるのは金キャップに黒ボディの万年筆です。

他の万年筆は私の商売の大切な商品として見ているけれど、黒金だけは違う。自分が手に入れなければならないように思えてしまい、それが売れてしまうと、これは良いですよと勧めておきながら喪失感を覚えます。

好きなモノを商売にする人間の心得として、自分が一番良いと思うものから売るということをずっと守ってきて、これは鉄則だと思っています。

それで当店は続いてくることができたと思っているけれど、どうしてもそういうふうに割り切れないものが、私にとっては黒金の万年筆なのです。

恐ろしいことに私も今年50歳になります。齢だけは着実にとっているけれど、自分に50歳の男の重厚さがなく、若い時にコンプレックスに感じていた青二才さがいまだに抜けずにいるのではないかと思っています。

といっても今は若い頃に感じていた、どの場所にいても自分が場違いに感じるような感覚を覚えることはこの店ではなくなったけれど。

相手を緊張させるような重厚さは、私のような仕事の人間には要らないし、自然体だからこそどのお客様ともコミュニケーションをとることができているのだから、今さら重厚さを身に付けたいと思っているわけではないけれど、黒金のペンに惹かれてしまうのは自分に欠如している部分をペンによって補給しようとする人間の本能で、例えば体にビタミンが不足していたらやたらと野菜が欲しくなるような感覚に近いのかもしれません。

時計で金無垢のものはとても重厚に見えるかもしれないけれど、自分には重厚過ぎる。

でもペンならいいかと思う。ただし全身が金色ではなく黒金だというところにこだわりがある。

時代の流れか、特に万年筆においてはどんどん雰囲気の軽いものが増えてきていて、重厚なものが少なくなっている。

新品で現在手に入れることができる黒金の万年筆というとかなり少なくなっていて、寂しい状況ですが、黒金が売れないわけではなく、やはりそういう雰囲気のものを求めている人は多くおられると思います。

例えばアウロラ88クラシックは、調整した時の書き味や使用感もとても好きな万年筆で、一人でも多くの人に使ってもらいたいと思っています。

木工家の工房楔の永田さんはオレンジがテーマカラーで様々なオレンジ色のものを持っています。

彼の場合はオレンジ色が不足しているわけではなく、彼のパッションを表現した色だからオレンジをテーマにしているのだと思うけれど、それはペンから時計など様々なものにまで徹底されています。

そこまでではなくても、さりげなく持ち歩くことができて一人の時に使うことが多い万年筆に、自分のテーマやこうありたいという課題を込めて、それに沿ったものを手に入れてみるのは、持ち物に統一感も出て、なかなかいいものだと思います。

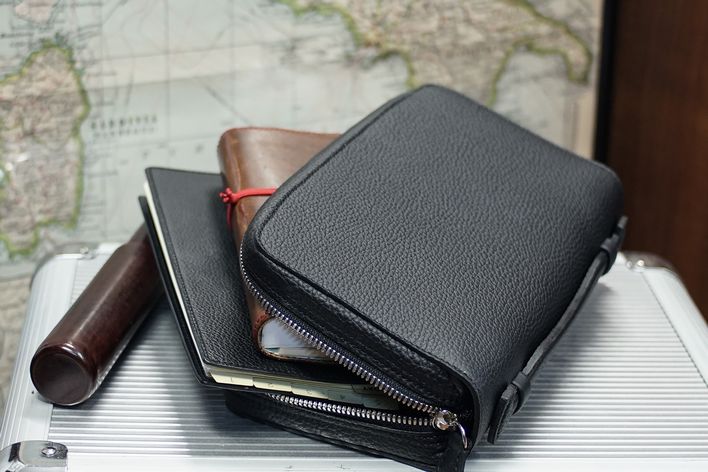

旅を楽しくしてくれるル・ボナーポーチピッコロ

店を始めてから年末年始は京都か奈良で泊って、宿で除夜の鐘を聞いて過ごしています。部屋で食事をするタイプの宿は嫌なので、食事に部屋から出るし、部屋でじっとしてゆっくりしていられない性質なので、一人、もしくは嫌がる家族を連れだして何度も外に出ます。

そんな時に、あまり見すぼらしい恰好で出たくないので、財布やスマホなどをまとめて持って出ることのできるポーチピッコロのようなものはとてもいいと思っています。

大きさもそういう用途にはちょうどいいし、何よりも見栄えが良いので、気に入って使っています。

当店のお客様にたくさんおられる、仕事で頻繁に出張に出る方たちほどではないけれど、出張販売を他所の街でするようになって、私も仕事で外に出る機会ができました。

仕事が終わって、夕食後ホテルの部屋に帰っても、そのままじっと部屋に居るわけではなく、2度、3度は外に出たくなるので、ポーチピッコロに必要なものを入れて出かけます。飛行機や新幹線でも同様にポーチピッコロは重宝しています。

短い車内での時間でできることは限られているけれど、文庫本や手帳を手元に置いて、読みたい時に読んで書きたい時に書くためには、それらは大きな鞄の中ではなく、ポーチピッコロのようなものの中に入って、手元にあってほしい。

ル・ボナーの松本さんは、このポーチピッコロをこのような用途で使うために、考案したのだろうと思います。

この小さな鞄の中に何を入れて行こうと考えるのもとても楽しいので、荷物が少しだけ重くなってしまうけれど、ポーチピッコロを旅の荷物の中に必ず入れておきたいと思います。

他の色々なものがこのポーチピッコロの代わりになるのだろうと思いますが、良い革でできた、見栄えのするものと思うと、なかなかないと思います。

筆記具や手帳もそうかもしれないけれど、それらの私の持ち物を見て、きっと誰も何も思わない。

ましてやそれを持っている私を見て、どこかの知らない女性に素敵だなんて思ってもらうためでもないけれど、それらを使っている自分は精一杯カッコよくしているつもりなのだ。

そんなふうに考えるかどうかは別として、ポーチピッコロは旅を必ず楽しくしてくれるものだと思います。

ポーチピッコロには、最もオーソドックスなシュランケンカーフ仕様のもの、キメが細かくとても手触りの良いデンマークカーフのもの、個性が強く、革自体も強靭なエレファントがあり、素材を選べるのはル・ボナーさんらしいと思います。

正方形ダイアリー&ノート用透明カバー

以前「コラージュでノートを彩る」という、コラージュを楽しむワークショップをしていました。

スタンプやマスキングテープ、折り紙やシールなど様々な素材を提供してくださった奥谷菜摘子さんと、その時々で参加された方々でわいわい話をしながら、切り抜きを貼ったりして、自分のイメージを表現する時間はとても楽しかった。

今は奥谷さんの体調が難しくコラージュの集まりは中止しているけれど、このワークショップのおかげで、ノートの表紙をアレンジして自分仕様にする楽しさを知りました。

当店オリジナル正方形ダイアリーや、大和出版印刷(神戸派計画)の正方形ノート用の「透明カバー」を作りました。

透明カバーを作りたいと思ったのは、当店が扱っているイタリア人のグラフィックデザイナーグイード・リスポーリ氏のグリーティングカードと正方形ダイアリーを組み合わせて使えるのではないかと思ったからです。

イタリアの紙を使って、イタリアで作ることにこだわったグイード・リスポーリ氏のグリーティングカードは、メッセージを書いて人に渡すのが惜しくなるほど、美しく、上質なカードです。

額に入れてインテリアにすることもできるものだと思っていて、透明のカバーを作ることで、このグリーティングカードをダイアリーの表紙として使えると思いました。

厚手のウィークリーダイアリーやフリーデイリーノート、Liscio-1の方眼や横罫ノート、薄手のマンスリーダイアリーや正方形方眼ノートrectなど、どちらの厚みにも対応できるように、フリータイプにしています。

ル・ボナーさんが作る革カバーは上質な革を使用していて、使っていて喜びを感じるもので、万年筆を使う人の好みに合っていると思いますが、オリジナルダイアリーをアレンジして使うような使い方も提案したいと思いました。

「コラージュでノートを彩る」ワークショップは今していないけれど、奥谷さんが教えてくれた楽しみはしっかり覚えていて、こんなところに生かされています。

近日中にホームページでご紹介したいと思います。

趣味の道具か、実用か2・ペリカンM805オーシャンスワール

当店は実用で万年筆を使う人の店であり、万年筆を趣味のモノだとする人たちの店ではないと思ってきました。

趣味のモノというと、休日にそれを触ることを楽しんだり、ただ眺めて楽しむ喜びを提供してくれるような言葉の響きがあって、当店の顧客像と隔たりがあるように思えたからでした。

お客様方が当店に求めに来られるのは、楽しむための万年筆ではなく戦いの道具としての万年筆で、それを求める心と、趣味というオフタイムを連想させる言葉とは違っています。

しかし、戦いの道具というのなら、ものすごくよく書けたらそれでその目的に適っているような気がするけれど、でもそれだけでもない。

当店に来られるお客様方の中には、書く道具に対する不満から万年筆を手にしたけれど、それにも不満を抱いて、もっと書きやすい万年筆を手に入れたいと思っている方も多く、実用的に十分書くことができて、そこに楽しみもあるものを皆様は求めている。

それは広い意味で趣味の道具ということになるのかもしれないと思うようになりました。

私もただよく書ける万年筆だけをお勧めしたいわけではなく、自分の美意識や生き方を表現してくれるものを手に入れてもらいたいと漠然と思っていたけれど、この店が始まって10年経った今、確信しました。

書くものに対しての不満も解消してくれる、実用性も備えていて、楽しめる要素があって、自分の美意識や生き方を表現してくれるもの。

最後の項目は人それぞれ違うものだと思うけれど、そんな万年筆を買ってもらいたいと思うと、扱えるものがかなり限られてしまうかもしれませんが、当店はそれを貫いていきたいと思っています。

当店の限られた品揃えの中心にペリカンM800はあって、これは不動の、当店の定番中の定番だと思っています。

ペリカンM800は理想的なバランスを持つ万年筆の中の万年筆で、最もスタンダードな、万年筆の基準となるものだと思っています。

この万年筆よりも大きければオーバーサイズ、小さければコンパクトな万年筆と判断できる目安のような存在です。

万年筆で書くことの醍醐味である「ペンの重みに任せて力を抜いて書く」書き方は、M800で覚えることができるので、初めて万年筆を使う人にでも、予算が合えばM800をお勧めしています。

それは万年筆を使い慣れたとしてもM800を使わなくなることはない、生涯使い続けることができる万年筆でもあるからです。

このM800でも楽しめる要素は十分あるものだけど、さらに見て楽しむ要素を持ち合わせた限定万年筆M805オーシャンスワールが発売になりました。

M805オーシャンスワールは、海の渦を表現した青みの強い深緑に無数の細かい粒が光線の具合でキラキラと輝く、大変美しく奥行きのあるボディです。

私にはこれは花梨など自然の木のこぶ杢をイメージします。

このオーシャンスワールのボディの中に、どんな景色を見るかは人それぞれかもしれませんが、実用に不満なく使うことができて、見て楽しいめるもの。

当店がお勧めしたい要件を完璧に備えた万年筆のひとつだと思います。

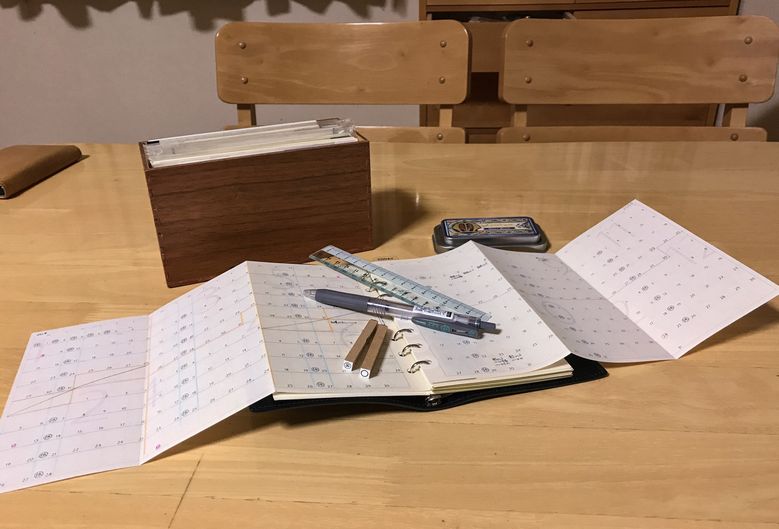

筆文葉3つ折りカレンダー2018

当店オリジナルシステム手帳リフィル「筆文葉(ふでもよう)」の3つ折りカレンダーの次期間(2018年7月~2019年6月)が完成しました。

スケジュールなどの計画を練るなど様々な用途に使って欲しいと思い、同じものが3枚セットになっています。

3つ折りカレンダーは普通のカレンダーと比べると、始まりと終わりの月が違っています。

見開きで左ページに1~6月、右ページに7~12月が来て、1年を見開きで見渡せるようになっています。そのため1枚は表面が7~12月、裏面が次の年の1~6月というレイアウトになっています。

今回の発売分で、再来年の6月までのスケジュールを書き込めるということになります。

筆文葉のリフィル全てがそうですが、このカレンダーも自分で線を引いたり色を塗ったりカスタマイズする余地のあるものになっています。

私は個人的にノートや手帳に罫線を追加して使うことがありますが、そんな時はいつもグレーのゲルインクボールペンを使います。

黒だったら強すぎる罫線もグレーで線を引くとさりげなくて、紙面に自然に馴染んでくれます。私は罫線用として、ゼブラサラサを愛用しています。

3つ折りカレンダーも月と月の境目をグレーでなぞって自分の基準で分かりやすくして、休日や祝日にスタンプを押しています。

1ページ1ページ手を加えてカスタマイズすることで、より深くスケジュールと向き合うことができます。

システム手帳リフィルも以前は様々なフォーマットのものが売られていましたが、それらの多くは横罫や方眼で代用できるものでした。

でもそれらのフォーマットを見て、使いこなしをイメージするのは楽しい。

ほとんどのシステム手帳メーカーが、余分なリフィルを作っていたと自覚したのか、今ではそういった用途を限定したものは殆どなくなってしまいました。

それなら多くの人が自分で線を引くようになるような気がするけれど、グレーのゲルインクボールペンもあまり店頭では見かけない。

でも筆文葉リフィルや、ほかのノートやダイアリーにグレーのボールペンで線を引くことを話したくて、この機会を待っていました。

普段何に使うか分からないグレーのペンにも、立派な用途がある。

万年筆は自分の精神性を表すものだけど、こういった文房具を集めたり、使ったりすることは私にとって趣味のようなもので、こういう話を始めると止まらなくなります。