有り難いことに手紙を書く機会が多い。

最近ではライフの来富という便箋をよく使っています。

来富はバンクペーパーというかなりしっかりした上質な便箋に向いた紙を使用していて、にじみがほとんどないのと、ペン先を置いた時に感じる「サクッ」という感触がとても好きで、なかなか他のものに替える気になれなくなっています。

ある時から、インクのにじまない紙に惹かれるようになりました。以前は自分の悪筆を誤魔化してくれるような紙ばかりを好んで使っていたけれど、それはもしかしたら私にとって悪筆を助長させる行為だったのかもしれません。

バンクペーパーはにじみは少ないけれどインクが伸びないわけではなく、書き味も良く、気持ちよく手紙を書かせてくれます。

私の固い頭ではタテ書きの手紙は黒インクというイメージが強くて、ほとんどの場合黒インクを使っています。今ほとんどの万年筆には当店のオリジナルインク冬枯れが入っている。

黒インクでも赤が目立つものや、緑や青がベースにあるようなものが結構ありますが、冬枯れは黒とグレーの中間くらいのあまり濃い黒ではないけれど、他の色が混じっていない、黒だけでできているところが気に入っています。

乾くと紙にスッと沈むような、少し薄めの黒なので、濃淡が出やすく、拙い文字に何となく勢いというか、魂を込めてくれる。

ページ全体が黒々とならないので、冬枯れは手帳にも使っているけれど、手紙もあまり黒すぎると目にうるさく感じられてしまうかも知れない。特にペリカンなどインク出が多いペンには冬枯れくらいがちょうどいいと、引っ込み思案な私はいつも思っています。

いつからか手紙に使う万年筆というものが決まってきました。

それまでどの万年筆でも気にせずに使っていたけれど、軽い万年筆ではタテ書きの便箋に上手く書けなくなってしまった。

ヨコ書きやノートでは気にならないのに不思議ですが、ある程度重量があって、太い万年筆の方が大きめの文字を書くタテ書きの便箋には合っているのかもしれません。

ペリカンM800、M1000、アウロラ88、パイロットカスタム743、カスタム823、パイロットシルバーン、プラチナブライヤーなど書くことにのみ存在価値があると言うと語弊があるけれど、書くことで真価を発揮する万年筆はやはり手紙を書くことにも向いていると、頭の固い私は思っています。

いざ書こうと、大きめの万年筆を構えて、ペン先を紙に「サクッ」と置く感じが私は好きです。

万年筆を使う用途が手紙だという人はそれほど多くないかもしれないけれど、ライフの便箋来富と冬枯れのインク、そして細字から中字の大きな万年筆は手紙を書くための最高の組み合わせだとお勧めしたいし、一人でも多くの人に、この道具たちで手紙を書きたいと思っています。

辛口の紙に極細のペン

ホームページをリニューアルしました。

デザインは変わっていないけれど、構造が変わって今までと違うことができるようになりました。

私たちがまだ使いこなせていないこともあり、さすがに値段は間違っていないけれど、不具合や整合性のとれていない場所もあり、順番に整理して熟成していきたいと思っています。

しばらくの間、お見苦しいところもあるかもしれませんがご容赦下さい。

ホームページリニューアルとともにメールアドレスを変更しました。

新しいメールアドレスは pen@p-n-m.net です。今後はこちらへご連絡下さい。

リニューアルに伴い、ペン先調整料金も改訂しています。

詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒Pen and message.ホームページ ペン先調整についてmode=f4″ target=”_blank”>⇒Pen and message.ホームページ ペン先調整について

当店と金治智子さんとの共同企画のシステム手帳リフィルのブランド筆文葉のブログ「筆文葉のある生活」は、かなりユニークな罫線の筆文葉リフィルの使いこなしを説明していて、記事数も増やしています。リフィルの使いこなしだけでなく、読み物としても面白いものだと思いますので、システム手帳をお使いでない方もぜひご覧いただきたいと思います。

筆文葉リフィルは罫線も凝っていますが、その紙質もこだわって選んだものを使用しています。

手帳などの紙は、普通薄くて表面のツルツルした紙を選ぶことが多いようですが、筆文葉の紙は質感のある手応えのある書き味を狙いました。

無機質な書き味ではなく、自然な書き味で、私はこういう書き味の紙を辛口の紙と呼んでいます。

滑らかさを追求した引っ掛かりの全くない紙は甘口の紙で、私の感覚と独断によるものだけど、その表現で何となく伝わるのではないかと思っています。

色々なものを使ううちに、そういう辛口のものが良いと思えるようになってきました。

辛口の筆文葉の紙は、紙の質感を楽しむことができるし、インクの吸収が早く、にじまず素早くインクが乾きます。

厚みがあって、丈夫なしっかりした紙なので、繰り返しめくったりするシステム手帳には向いていて、保存性も高い。

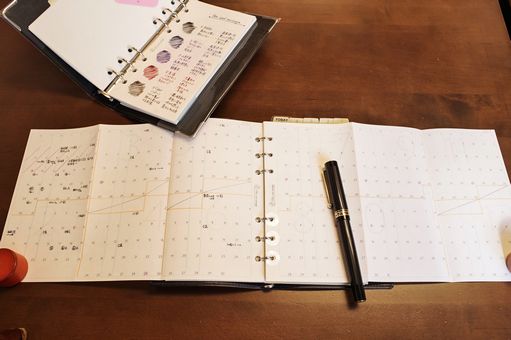

筆文葉のリフィルを使うようになって、3mmの罫線に文字を収めるということをするようになりました。

1ぺージにできるだけたくさんの情報を書きたいと思って始めたことだけど、見開きでその月の全てを見ることができるメリットは大きく、何かを忘れることが少なくなりました。

今私が持っている万年筆の中で、3mm罫線にも書けるのは国産の細字が2本しかないけれど、手帳は万年筆でしか書かないので、細く書くことができる万年筆への興味が強くなっています。

3mm罫には国産細字でも書けなくはないけれど、画数の多い字でもなるべくクッキリと書きたいので極細に注目しています。

国産の極細について調べてみると、安定供給されているものは、定番のパイロットカスタム、セーラープロフィット、プラチナセンチュリーなどに絞られることが分かりました。

それではと、自分用にペリカンM400<EF>を極細研ぎ出しにして3mm罫に文字を収めるように書いています。

9mm横罫(3mm補助罫)リフィルに、自分でグレーのボールペンで罫線を引いたオリジナルダイアリーを作って今は使っています。今までで一番使いやすいものだと喜んで使っています。

カンダミサコ文庫サイズノートカバー

今年から日記をつけるようになりました。

今まで書いたものを仕事の記録以外で置いておくことは避けていました。

きっと振り返って読むことはないと思っていたし、そういうものに価値を感じなかったから。

でも自分が思ったこと、考えたことをブログに書いたこと以外にも残してみたいと今年は思うようになって、1日1ページの日記帳につらつらと書くようになりました。

日記を書こうと思った時に選んだのは文庫サイズの1日1ページの日記帳でした。

持ち歩くものではないけれど、A5やB5のものは自分には大きすぎる。文庫サイズくらいが丁度いいと思いました。

それはやはり正解で、1日を振り返ったり、その日自分の頭の中を占めていた考えを1日の終わりにタターッと書くのにピッタリの分量だと思っています。

カンダミサコさんが静かに作り続けている革製品に文庫サイズノートカバーがあります。

文庫サイズのノートを収めることができて、かなり太軸のペン(直径16ミリ程度)まで収められるペンホルダーがついています。

このペンホルダーは左右両方についていて、カバーを閉じて左右両方のペンホルダーにペンを通すとカンヌキのようにノートが開かないようになります。

かなり厚めの1日1ページのダイアリーも収めることができて、当店にもある枻出版社の文庫サイズの1日1ページのダイアリー(厚さ19ミリ)も収めることができました。

ただかなり厚めのこのダイアリーを収めてペンホルダーのカンヌキ構造を生かすには細めのペンをいれないといけません。

オーバーサイズのペンを収納してペンホルダーのカンヌキ構造を利かせるには、ライフのホワイトビンテージくらいの厚めのノート(厚さ11ミリ)が合うようでした。

カンヌキ構造を気にしなければペンホルダーのサイズに余裕がありますので、どんなペンも収めることができます。

使用している革はカンダミサコが最も得意とするシュランケンカーフです。

シュランケンカーフは、傷にも水にも強く大変扱いやすい革で、質感を感じる手触りも兼ね備えています。

使い込むとシボが少し平らになって、さらに手触りが滑らかになるというこの革ならではのエージングをして、愛着も増してきます。

コンパクトに、個人的なことを書くのに文庫サイズの日記帳はちょうど良く、毎日のその作業に少し、楽しみをもたらしてくれるものが、カンダミサコ文庫ノートカバーだと思っています。

アウロラシガロ~大人の男性の書斎に~

まだBのペン先のものしか入ってきていませんが、アウロラの限定品シガロが入荷しました。

鮮やかな色のアクリルレジンとスターリグシルバーの組み合わせが近年のアウロラの限定品の特長になっていますが、このシガロは葉巻をイメージさせる枯れた感じのブラウンのボディにゴールドの金具で、最近では珍しい男性的なものになっています。

本や趣味のものに囲まれた男性の書斎でのひと時を演出する万年筆をテーマに作られたシガロの最大の特長は真鍮ボディにラッカー塗装をしていることで、アウロラとしては珍しい構造です。

真鍮ボディなので重量が重めの44g、アウロラの代表的な万年筆オプティマの倍の重量になっていて、18金ペン先の弾力がより感じやすくなっています。

私はこういう万年筆の登場を待っていました。

カラフルで明るい色使いのおしゃれなものもいいけれど、こういう男性的なもの。それはゴールドキャップにブラックボディのアウロラ88クラシックに惹かれるのと同じようにただの好みでしかないけれど。

最近の万年筆はファッションの影響からか、明るい色で女性を意識したものが多く、男性的なものは時代遅れになってしまったことを実感していました。

それは万年筆が男性の趣味のものという存在からか、女性のユーザーも意識したものに変化したという時代の流れを反映していて、万年筆により多様性を求められていることを意味しているのかもしれません。

そんな時代遅れな存在とも言えるアウロラシガロを、アウロラがなぜ今発売したのか。その理由は分からないけれど、良き時代だった90年代初め頃の万年筆の雰囲気を再現したいという意図があったのかもしれないと私は解釈しています。

このアウロラシガロをより大切に、自分の宝物として使っていただけるものとして、シガロ専用のペンケースSOLOが1月末に出来上がってきます。

外装はマローネという焦げ茶色で、クリップが通る切り込みをシガロのサイズにピッタリと合わせています。

シガロを初めて見た時、葉巻入れをルーツとするこのSOLOのペンケースがピッタリ合うと思いました。

アウロラシガロは480本の限定生産で、渋いものがお好きな方にぜひ手に入れていただきたいとものだと思っています。

大人の手帳リフィル 筆文葉リフィルの紙質

カンダミサコバイブルサイズシステム手帳は、8ミリ径という細いリングを採用することで、綴じ手帳と変わらない携帯性と左ページに書く場合でもリングが邪魔になりにくく(右利きの場合)なっています。

リングが細いということは、そういうメリットがありますが、紙をたくさん挟むことができないというデメリットがあり、内容を常に整理することを使い手に要求するものでもあります。

細いリング径のシステム手帳でいかに紙を少なく使うかを考えた時に、なるべく文字を小さくして1ページの情報量を多くするということは、単純ですが効果があります。

私の場合3ミリ罫に文字を入れるというもので、細く書ける万年筆ではみ出さないように書くには相当小さな文字を書かないといけませんが、国産の極細ならそれができる。

小さな文字を書いても、文字がつぶれたりせず、クッキリと楽に読むことができます。

当店と金治智子さん共同企画のオリジナルブランド筆文葉(ふでもよう)に使っている紙は厚めなので、細いリング径のシステム手帳にはより紙の節約を要求するけれど、丈夫でインクの吸収が早く、私たちが考えるシステム手帳用紙として理想的なものでした。

最近の手帳用紙は、表面がツルツルしていて、書き心地もひっかかりがなく、薄くても裏抜けしないというものが多く、それがトレンドになっています。

でもそういうものばりでは面白くない、と考えました。

筆文葉の用紙はにじみや裏抜けはないけれど、書くと心地よい手応えがあって、その紙自体に存在感がある。この紙は書く楽しみを味わっていただけると思っています。

筆文葉リフィルの売れ筋は3ミリ横罫で、9ミリごとに濃い罫線になっていて9ミリ罫としても使うことができるというもので、他にはないことが売れ筋の理由だと思っています。

売れ筋2番手は水玉罫で、これはどのように使うか考えながら、試行錯誤を要しますが、他にないということは3ミリ横罫と共通しています。

横罫などに箇条書きするとつまらなく見えてしまうものが、水玉罫に書き込むことで、ワクワクすることのできる紙面になり、楽しみながら書くことの役に立つと思っています。

もちろんそれぞれの用途で、好きに使ってもらうことが一番良いけれど、それぞれのリフィルの使い方の提案を金治智子さんが新しく開設したブログ「筆文葉のある生活」(https://fedemoyou.wordpress.com)で提案しています。

筆文葉から3つ折りで、左右で1年を見開くことができるカレンダーも発売していて、それは1月から6月は初年度だからついている今年だけのボーナスパックで、本来は7月始まりで、表面に7月から12月、裏面に1月から6月が載っていて、来年以降も同様のものを発売していきます。

要するにカレンダーは発売しているけれど、もう年が始まってしまっていると心配されている方に、そんなことはないですよと申し上げたかったのです。

3つ折りカレンダーは、とてもシンプルでコンパクトな仕様で、なるべく文字数を少なく明確に書くことを要求されますが、同じものが3枚入っているなど、今までのものと明らかに使い方が違うカレンダーレフィルです。

このあたりの使いこなしもブログで提案していきたい。

筆文葉リフィルでの金治智子さんのアイデアはまだまだ尽きることなく、いくらでも出てきて、ブログも充実していく予定です。

当店もシステム手帳をもっと盛んにしたいという情熱に燃えている。

筆文葉。ユニークで、大人が楽しめるシステム手帳リフィルのブランドにしていきたいと思っています。

文集「雑記から3」原稿募集のご案内

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

毎年が特別な年だと思っていますが、今年は当店にとってより特別な年になります。

今年当店は創業10周年となり、ひとつの節目を迎えます。

当店創業の志は、万年筆を使う人を増やすというものでした。

万年筆を使うと、書くことが楽しくなります。書くことが楽しくなり、書きたいと思う生活は前向きな気持ちになれて、仕事や家事が楽しくなることにつながると信じています。

何かを書こうと思うとニュースなどの見方も違ってくるし、本も読もうと思う。

万年筆を使う人を増やすということは、書くことのある生活の効能によって、幸せになれる人を増やすことになり、世の中が良くなることにつながると考えています。自分のやりたいことが世の中のためになると思えることは、恵まれていると思います。

創業3周年の時も、7周年の時も、節目だと思った時には文集を作り、とても良いものができましたので、10周年の今年も文集「雑記から」を作りたいと思いました。

テーマは「記念の万年筆」です。

原稿は1200文字程度にまとめていただき、メール(penandmessage@goo.jp)でお送り下さい。締め切りは3月31日(金)です。

完成は5月頃を予定しています。

文集に表記するお名前は実名でもペンネームでも構いませんが、当店には実名とご住所、お電話番号をお知らせ下さい。

皆様のそれぞれの記念に思う万年筆のお話をぜひお送り下さい。

私は仕事でそれをしていてとても恵まれていると思っているけれど、自分の好きな万年筆について書くことはとても楽しい作業です。

どの万年筆を選んでどんなことをどんな風に書こうかと、移動中の電車の中や、家で風呂に入ったりしながら、ペンを取らずに考えている時間が、私は書くことの中で一番楽しい時間だと思っているけれど、皆さんはどの作業が楽しいと思うだろう。

万年筆を使っている人の多くは書くことが好きだと思っていて、好きな万年筆について書くことを無条件に楽しんでいただけると私は信じています。

当店創業10周年の文集「雑記から3」にぜひ、原稿をお寄せ下さい。

ペリカンM405ブラックストライプ~旅に持って出たい万年筆~

ペリカンM400の金具がシルバーになっているM405に、ブラックストライプが発売されました。

金色の金具のM400とはまた違った、シャープでスッキリした印象のM405にブラックストライプはとても合っていると思います。

以前、M400とM405のペン先は共通で、金銀二色のものでしたが今はM405、M805は銀色一色のペン先になっています。

ペリカンの万年筆の中で、M800は硬くタフなペン先と直径13mmという適度な太さ、30gの適度な重さのボディで、最も楽に書くことができる万年筆だということは揺るぎないものだと思います。

ペンの重さに任せて力を抜いて書くことができたらM800ほど楽に書くことができる万年筆はないと思いますが、M400・M405はM800の安価タイプというわけではなくしっかりと存在意義のある万年筆で、それに合った用途、使い方があると思っています。

机に向かって長時間書き続けるような用途はM800に任せるとして、M400はメモ書きや手帳書きなど、そのボディの軽さ、小ささに向いた用途があります。

その使用感はペンの重みで書くM800に対して、手でコントロールして書く感じ。

外出先でメモをとったり、手帳に小さな文字を少し書くような用途にM400は向いているし、持ち運んで使うにも邪魔になりません。

極細でも太いと言われているM400のEF(極細)を、国産細字くらい細い字を書けるようにした「細字研ぎ出し仕様」を当店では販売しているけれど、それはM400の特性をより生かしたものになっていて、やはりそういう需要があったのか、多くの方がこの仕様を注文して下さっている。

金ペン先に全面ロジウム仕上げしたM405に細字研ぎ出し加工をすると、ペン先側面にわずかな金色の露出が見られるけれど、了承して下さればM405 でも細字研ぎ出し加工をしています。

M400とM800の吸入できるインク量は実は同じで、ボディの小さなM400がいかに効率良くインクをそのボディに貯蔵するかを表しています。

コレクションしたり、見て楽しむことが万年筆の楽しみの中心とみなされている現代において、万年筆は大きなものばかりになってきました。

万年筆が書くための道具の中心だった時代、M400のような小さくて軽い万年筆がたくさんありましたが、その役割はボールペンや他の筆記具に代わられてしまい、多くのものは姿を消してしまった。しかし、M400は残っている。

多くの人は外出時に使い勝手の良いM400のような小さな万年筆を使わなくなってしまいましたが、完全に使われなくなったわけではなく、やはり書くなら万年筆で書きたいと考える人のためにM400はまだ存在しているのだと思っています。

ペリカンの万年筆の特長には、それはM400も例外ではないけれど、インクを入れたまま長期間放置してもペン先が乾かないことや、インク漏れがないという基本構造における信頼性の高さがあります。

道具として安心して使える万年筆の筆頭に、ペリカンの万年筆を挙げられると思います。

旅に1本だけ万年筆を持って行くならどれがいいかと聞かれたら、私はM400・M405をお勧めしたいと思います。

筆文葉3つ折りカレンダー

当店と、書きもの愛好家・金治智子さんとのシステム手帳リフィルの共同プロジェクト「筆文葉」で、日付入りのカレンダー/ダイアリーを作りました。

3つ折り形式で左ページ、右ページ2枚を開くと1年が俯瞰できるというものです。

表面に7月から12月、裏面の1月から6月がレイアウトされたものを毎年春過ぎから発売していく予定ですが、初年度は年明けからお使いいただけるように、1月から6月分もお付けしたボーナスパックとして発売します。

左ページの表面は12分割罫の入った無地、裏面が1月から6月のカレンダー、右ページが表面が7月から12月、裏面が1月から6月で、それぞれ3枚ずつ入っています。

7月始まりダイアリーということになり、変わったものに思われるかもしれないけれど、1年の中心である7月で始まるものがあってもおかしくはないと思っています。

左右で1年を見渡せるようにしているため、1日ずつの欄は小さくなってしまいますが、このカレンダー1枚に全てのスケジュールを書くのではなく、用途別に分けて使ってもらいたいという意図があって、同じものが3枚ずつ入っています。

3つ折りタイプの年間計画表は1か月が縦や横一列に並んでいるものが多く、このカレンダーのようにカレンダーレイアウトになって1年が連続しているものは珍しいと思います。

これは、金治さんが自分用に作って、使い続けてきたものを商品化したもので、内容は既に洗練されています。

祝祭日、月の境目など一切入っていない、とてもシンプルなものだけど、線を引いたり、色付けしたりして自分だけのアレンジを楽しめる、自由度の高いものだと思っています。

予定を管理するのにも良いけれど、私の場合1年の計画を立てたりする時に、これを開いてただじっと考えるという使い方をするつもりで、システム手帳が夢を語り合う仲間として、さらに力強くなったと嬉しくなりました。

一緒に仕事していて、金治さんの思考がいつもスッキリと整然としていることを感じます。

この3つ折りカレンダーも、かなりオリジナリティのあるものだけど、スッキリと完成していて、デザインもシンプルに凝っています。

筆文葉リフィルを多くの人に知ってもらい、使い方の参考にしていただきたい。そして、記事から垣間見られる金治さんのことも多くの人に知ってもらいたいとと思いますが、筆文葉のブログを金治智子さんが開設してくれることになりました。

それぞれのシーンに合わせて用途を提案しています。

⇒「筆文葉のある生活」ブログ

は12月22日(木)公開予定です。

オリジナルダイアリーの説明書

正方形オリジナルダイアリーは書く場所を決めすぎていない、自由度の高いダイアリーです。そして結局そういうものが一番使いやすいと思っています。

何年か使われている方はすでに使い方を確立されていて、それは製作者としてとても嬉しいことです。

しかし初めて使おうと思われている方、使い方を悩まれている方のために、それぞれのページの意図のようなものをご説明したいと思います。

[筆記具について]

オリジナルダイアリーに使用している紙は、大和出版印刷さんが万年筆での書き心地を追究したグラフィーロ紙を使用しています。

グラフィーロはどんなカリカリした書き味の万年筆でもヌルヌルと気持ちよく書くことができる紙なので、極細や細字の万年筆が最適だと思っています。

書き味を追究したためにインクの乾きがやや遅い傾向にありますので、オリジナルダイアリーには専用の吸取紙が付属しています。書いた後すぐページを閉じる時は、これを挟んでページを閉じて下さい。

[ウィークリーダイアリー]

・見開き365日のページ

ここは集計用紙のフォーマットになっています。毎日の売り上げや体重など、管理しておきたい各月の数字を集計するのに便利なページです。

・月別計画表

それぞれの月の企画など、月別のイベントやテーマなどを書いて、一年の計画を立てるページです。月が横並びになっていますので、月をまたぐ計画も書き込みやすくなっています。

・見開き2か月カレンダー

ブロック式のオーソドックスなカレンダーです。見慣れたフォーマットで予定などが一目で確認できます。メモ欄も可能な限り設け、自由に書き込める場所も確保しています。

・本文見開き1週間ページ

1週間均等にスペースを設け、様々なライフスタイルの方に対応しています。

六曜、経過日数/残り日数表示、週番号、月の満ち欠け、前後含め3か月分ミニカレンダーなど、たくさんの情報量がありますが、スッキリとまとまっています。

1日を3分割にして、午前午後夜の予定を書いてもいいし、家族やメンバーの予定をかき分けてもいいし、スケジュールとToDoをかき分けてもいいようにしています。

私のダイアリーの用途はほとんどがToDoなので、その日のToDoはそれぞれの日に書いて、1週間のToDoを右側の大きなメモ欄に書いていきます。

・5mm方眼ノート

フリーに使えるページで、こういう余白があることも使いやすさにつながります。

[マンスリーダイアリー]

ウィークリーダイアリーもオリジナルフォーマットですが、このマンスリーダイアリーは画期的なフォーマットで、正方形サイズだからできた形でもあります。

見開き365日ページ、月別計画表の使い方はウィークリーと同じです。

・本文見開き1か月カレンダー

週番号/残り週、前後月のミニカレンダーを装備しています。

それぞれの日のスペースは無理なく大きめに取っていますが、フリーに書き込めるスペースを大きくとることで、その月のテーマや日付の決まっていない予定も書き込めるようになっています。

日付の決まっていない予定は、週が決まればそれぞれの週の最初にあるウィークリープランの項目に書けばいいし、日が決まればそれぞれの日に書き込めばいい。曖昧にしか決まっていない予定も書き込めることを大切にしたカレンダーです。

メモ、ドキュメント欄は、その月のまとめや、集計した数値などを書き込め、その月について後から見返す時に便利なようにしています。

それぞれダイアリーだけでも使うことができますが、革カバーも発売しています。これもこのダイアリーを使う楽しさを上げてくれるものです。

毎年製作しているオリジナルダイアリー、当然思い入れが強く、多くの人に使っていただきたいと思っています。

本当に使いやすく、万年筆で書くことが楽しいものだと思います。

万年筆を普段のものに ~新色追加ペンレスト兼用万年筆ケース~

ペンケースについて、パリッとし過ぎたものよりも少しルーズな感じがあって、緩いものの方が応用が利いて使いやすいのではないかと思うことがあります。

用途や目的によるかもしれないけれど、少し遊びのあるものの方が長く使っていられるのかもしれません。

当店オリジナルペンレスト兼用万年筆ケースはカチッとし過ぎていないので、様々なペンに対応して、多くの人に日常的に使っていただけるものだと思っています。

ペリカンM1000、キングプロフィットなどオーバーサイズから細軸のものまで収納できるし、持ち運ぶときはフタ部を閉じると傷を防止するとともに、ペンの脱落を防いでくれる。

フタ部を収納しているペンの枕のように後ろに回すと、開いたままにすることができて、ペンを素早く取り出すことができる。

ペンケースを開いたままにできるのは、仕事などでペンを取り換えながら使う時に大変便利で、机の上に置いておくときはこの状態がいいのかもしれません。

ペンをこのケースに入れた状態だとペンケースの表面が波型になりますので、そこへ更にペンを置くことができ、ペントレイ(ペンレスト)としても使うことができます。

このペンケースがペンレスト兼用と名乗っているのもそういう理由からです。

このペンレスト兼用万年筆ケースに新色を2色追加しました。

トープはとても上品は色。抑えた感じの色はシーンを選ばず使うことができる。このペンケースを作ってくれているカンダミサコさんの鞄でも定番の色です。

チラッと見える内側はピンク(サーモン)色のスエードで、上品な外側にぴったりだと思います。

シュランケンカーフの新色ルビンでも作りました。

ルビンは本当に不思議な色です。

その色だけ見ていると個性が強いようにも感じられますが、実はたくさんの色と合わせやすい柔軟性のある色だと思っています。

レトロにも見えるし、甘くも見えるルビンは、サーモンピンクとライムグリーンのスエードの内側2色を用意しています。

ペンレスト兼用万年筆ケースには、シュランケンカーフを使用しています。(コンチネンタル除く)

シュランケンカーフは上質な仔牛皮を薬品で人工的に縮れさせて、丈夫さと伸縮性を持たせた質感と実用性の両立した名革で、このペンケースはそのシュランケンカーフを使用することで使い易く作ることができる。

日常的に使うペンケースは3本差しくらいがちょうどいい。万年筆2本とボールペンやシャープペンシルなどの他のペンを入れておくようなイメージですが、多くのペンケースが3本差しなのも、3本差しが道具として一番使いやすいからなのだと思っています。

万年筆を毎日使う普段のものにするための当店からの提案が、このペンケース。

ペンレスト兼用万年筆ケースです。