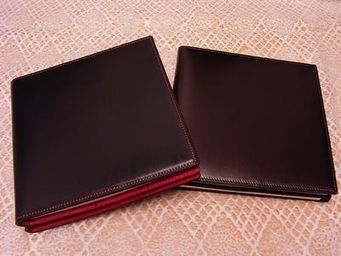

カンダミサコさんの文庫本サイズのノート、ダイアリーカバーが完成しました。

今回の企画は、このサイズのノートやダイアリーを使う人が万年筆を使う人には非常に多いということを踏まえ、そういった方々に、良い作り・良い革で作ったものを使っていただきたいという想いから始まりました。

分度器ドットコムの谷本さん、カンダさんとともに素材、色、仕様など決めていきました。

すでに多くの人が使っている文庫本サイズのノートですが、このカバーを見て、そのサイズを使ってみたいと思わせる魅力がこのカバーにはあると思っています。

自然な革らしい風合い、素材感が楽しめるミネルバボックスの革を表に、スムースで上質なブッテーロを内側に使っています。

ミネルバボックスはエイジングが楽しめる革で、使っているうちに変化していく過程は本当におもしろいと思います。また、濡らした布を固く絞って磨くように水拭きすると劇的に変化します。

革に染み込んでいるオイルが表面に現れ膜を作っていくため、マットな風合いの革に光沢が出てきます。そのためご自分で革の表情を作り出すことも可能です。

ブッテーロは傷などがついた場合、浅いものであれば指で擦ると消える面白い革で、ミネルバボックス同様水拭きで艶を増します。

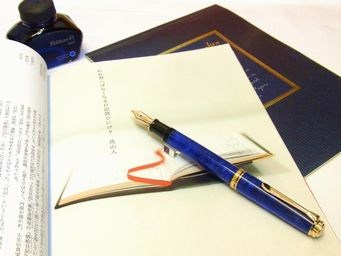

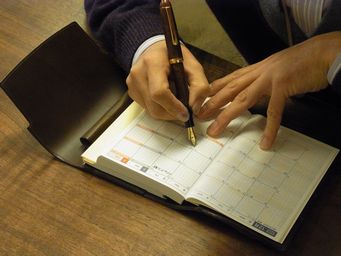

このカバーの最大の特徴は、万年筆を一緒に収納できるということで、ペリカンM800(最大径15mm)までのペンを保護しながら収めることができます。

手帳を書く時に万年筆を使いたいという方も多いですし、安心してお使いいただけると思います。

また、一つずつ手作業で仕上げられていますので、細部に至るまでの丁寧な造りを感じて頂けると思います。

文庫本サイズのダイアリーというと、ほぼ日手帳を使われている方が多いと思います。

このカバーを作る時にほぼ日手帳のこともやはり意識しています。

カバーを開いた左側にほぼ日手帳などの日付入りダイアリーを、右側に文庫サイズのノート差し込むようにイメージしていますので、厚くなっても対応できます。

ユニークなのは、色の選択にもあります。

グリージオ、オルテンシア、プルーニャの3色は一般的な革の色の売れ筋とは違うものですが、カンダさん、谷本さん、当店スタッフKが決定しました。

とてもお洒落な色合いで、こうやって3色を見てみるとどれも魅力的な色合いで、色選びにも大いに迷うのではないかと思います。

ノート、ダイアリーカバーという中身がまず主体としてあって、それをサポートするものがカバーですが、このカバーを使うために中身を選びたくなる、魅力がこのカバーにはあると思います。

*画像は店主の私物(グリージオ色)です。