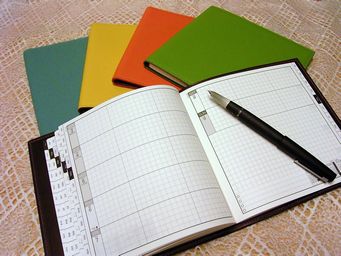

当店のオリジナルダイアリーのデイリーダイアリーは、日付の入っていないフリーダイアリーなのですぐに使い始めることができました。

9月初めから使い始め、使っているうちにホームページやブログ、雑記からの原稿なども書く、何でも書くことのできるものになっていきました。

今後のスケジュールやタスクなどを整理しながら、その日あったことや読んだ本、聞いた話から影響を受けたことなど、書きたい言葉が出てきますので、ダイアリーに全てを書くというのは私にはとても合っているようです。

そうやって使い出したデイリーダイアリーは2ヶ月程でいっぱいになってしまい、早くも2冊目に突入してしまいました。

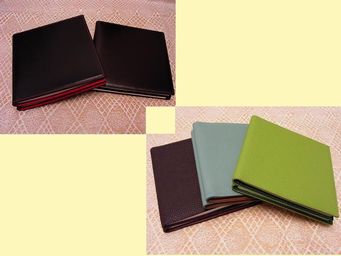

これだけ早いペースで2冊目に突入してしまうと、2冊目だけでなく、1冊目も持ち歩いて、見返さなければいけないことがよくありますのでダブルのダイアリーカバーが必要だと気付きました。

今までダブルのダイアリーカバーは、マンスリー、ウィークリー(あるいはデイリー)、そして方眼ノートというように仕事で使う全てのノートを1冊に収めるためのものとして考えていました。

私のように全てを1冊にまとめて使う者にはシングルが良いと思っていましたので、意外な発見でした。

私はダブルのダイアリーカバーに、現在使っているデイリーダイアリーと前のデイリーダイアリー、そしてマンスリーダイアリーを組み合わせて使っています。

結構厚くなるダブルのダイアリーカバーを、通勤に使っているル・ボナーの名作鞄パパスに入れるために、弁当箱を今のと容量が変わらない薄型のものに変えたほどでした。

そのおかげでめでたく全ての必要なものを鞄に収めながら、ダブルのダイアリーカバーも持ち歩くことができるようになりました。

他の持ち物のサイズを変えてでも、ダブルのダイアリーカバーを持ち歩きたいという誘惑はとても強いものでした。

当店のオリジナルダイアリーはデイリー、ウィークリー、マンスリーの3種類ですが、大和出版印刷から方眼ノートが現在発売されています。

さらに今後、横罫・変わり罫なども発売されますので、多くのバリエーションの中からご自分のスタイルにあったものを選ぶことができるようになります。

当店と分度器ドットコム、大和出版印刷、ル・ボナーのダイアリーを中心とした共同企画のプロジェクトはさらに展開していきます。