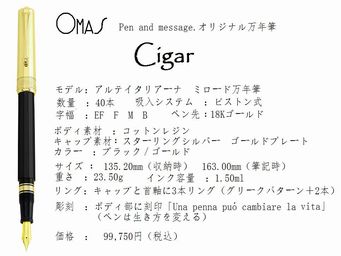

当店5周年の記念としてオリジナル万年筆「Cigar」を発売します。

「Cigar」は一昨年ル・ボナーの松本さん、分度器ドットコムの谷本さんとともに訪問した、最も思い入れのある万年筆メーカー、イタリアボローニヤに工房を構えるオマスが製作しました。

オマスの代表的なモデル、アルテイタリアーナのミロードを少しコンパクトにして、スターリングシルバーに金張りのバーメイルのキャップが外観上の強烈なアクセントになっています。

以前から、今では少なくなってしまった男っぽい万年筆を作りたいと思っていました。

それは時代遅れとか、オールドスタイルなのかもしれませんが、時代に流されない頑固な男でありたいという想いを反映したものだと思っています。

私が仕事を始めた頃、まだ1980年代の残り香があって、そのような雰囲気をカタログや本などで見つけると嬉しかった。

明らかに古臭いけれど作り手の夢やロマンを感じる、長く使われることを期待した、消費物ではない物たち。

そんな中に必ず黒いボディに金キャップの万年筆は存在しました。

万年筆で見ると80年代はニューヨーク近代美術館に永久所蔵されているアウロラアスティルに代表される先鋭的なデザインのものが隆盛した70年代の反動で、40年代、50年代を回顧した時代だったと思っています。

万年筆は色鮮やかな色をボディに纏い、デザインを面白くすることで90年代を乗り切り、そして現代も生き残って新しい客層をとらえています。

それは否定しないし、そういう万年筆にも魅力を感じますが、当店がオリジナルとして万年筆を作る意味を考えると、当店の心から生まれた自分たちらしいモノ、そしてメーカーから発売されていないモノを作りたい。

「Cigar」はまさにそういうものになっていると思っています。

この万年筆の名前「Cigar」という言葉には、雰囲気や味わいを楽しむ男っぽい、でもオールドスタイルなものという意味合いを込めています。

葉巻のシガーが個人的な楽しみであるなら、万年筆もまた個人的な楽しみの部分が大きく、そのモノのあり方に近いものを感じています。

キャップの金張りの下地をスターリングシルバーのバーメイルにすることによって、時間が経つごとに色合いが変化して落ち着いてくるエイジングするものにし、オマス独特の柔らかい書き味を得て、この万年筆はより個人的な楽しみのあるものだと思っています。

個人的な楽しみをより演出するものとして、オリジナルインク「Cigar」も発売します。

書いたばかりの時は深い緑色で、時間が経つと焦げ茶色に変化していくインクです。

緑色のシガーの葉が乾燥して枯れた色になっていく様をインクで表現しています。

5年という、重ねてきた年月に重さを感じています。

4周年までは今年も迎えることができて良かったということで、素直に年月を重ねてこれたことを喜ぶことができましたが、5年という歳月はその店の成果を試されるようなプレッシャーを感じています。

5周年の記念としてこの万年筆を発売することができたことをとても誇らしく思いながらも、でもまだまだこれからも他にも自分たちが作りたいものを作っていきたいと思っています。

40本のみ製作の「Cigar」は4月上旬に入荷します。

ご予約いただいたお客様には4月のお渡しになりますので、よろしくお願いいたします。