コロナ禍前年の秋、台湾を訪れることができたことは幸運でした。

台南ペンショーを視察するという目的で、2泊3日で台北の文具店を見て回れるだけ見て回り、高鐵で台南に行ってペンショーを見て台北に帰って来ました。

一人旅だったけれど、台湾のお店も風景も思う存分見ることができて、充実した旅でした。

あれから4年も経ったとは信じられません。コロナ禍は時間をあっという間に進めてしまったような気がします。

コロナ禍の数年はほとんど家と店の往復で、体は楽だったけれど、このままではいけないという危機感ばかり募らせていました。それは、台湾に行って時代が変わってしまっていることを実感したからでした。

コロナ禍が明けたと思えた今年、私たちの仕事は外に出て行ってこそ活気づくものだったと、動き回りながら思いました。日本が様子を見ている間に、世界はとっくに動き始めていたのだと思います。私たちは遅れた3年を取り返さなくてはいけないのかもしれません。

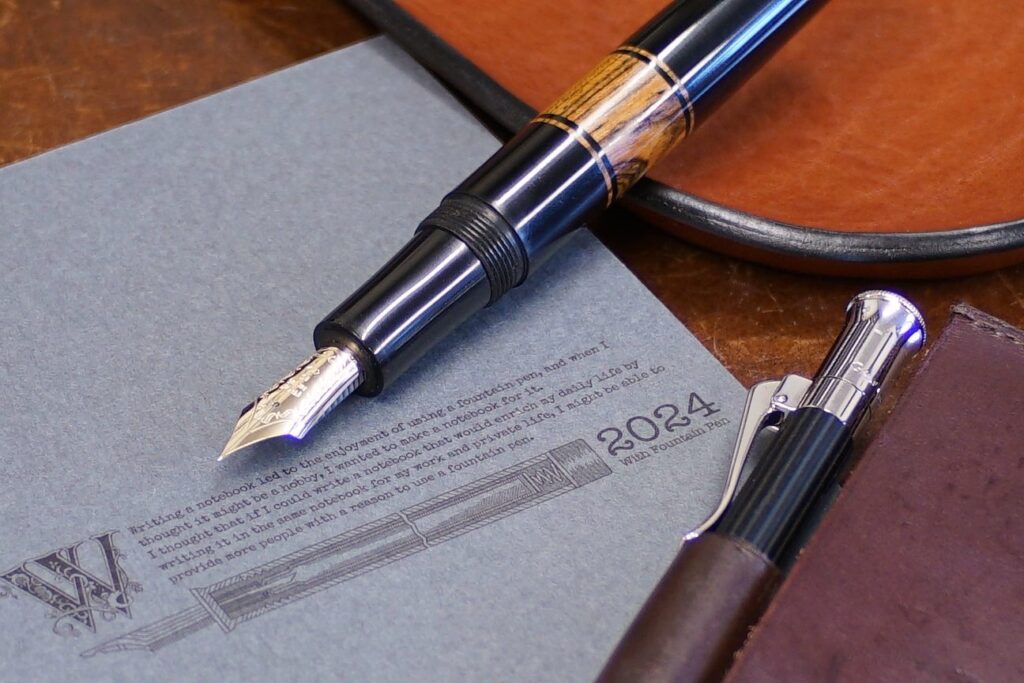

新しい時代の中心のひとつはツイスビーだと思っています。時代遅れにならないためにも押えておきたいブランドで、万年筆の新作が出ると仕入れています。

ECOの新色は1年に何回も発売されますが、今回発売されたインディゴブルーローズゴールドは今までのものとは少し趣が違う、大人の万年筆の雰囲気があるような気がします。

ECOの魅力は透明軸の中の大きなインクタンクで、インクの存在を感じながら書くことができます。そこに喜びを感じる人が多いということを、お客様方の話から知りました。

ECOは昨年からmade in Chinaになっていますが、インディゴブルーはキャップリングにTAIWANと印刷されていて、台湾製であることが表記されています。

もうひとつの新製品Kaiは従来のモデルと少し違っていて、ヨーロッパ万年筆のような雰囲気があります。

アクリル削り出しの、少し太軸で上質な質感を持つツイスビーの高級バージョンと言えるものです。

ECOインディゴブルーローズゴールド、Kai、どちらも限定商品となっています。

ツイスビーの万年筆は、金ペンのしなやかさはないけれど、サインペンのような、何も気にせずに書けるダイナミックさがあります。

現在、多くの万年筆は金の高騰と為替の影響で、高額化に苦しんでいます。金を使わずに、低価格で魅力的な万年筆を作り続けているツイスビーのペン作りの在り方が、そしてそういう万年筆を支持するお客様方が、新しい時代を築いているのだと思います。