現代の世の中の仕組みを考えると、もしかしたら仕方ないことなのかもしれませんが、メーカーが違っても同じパーツが使われていることに気付くことがあります。

特にペン先、ペン芯などの重要なパーツが共通なことが多く、それに気付くと少し寂しく思います。

各メーカーは、パーツメーカーが供給するそのパーツを使うことによって、開発コストをかけずに他のところに力を集中して万年筆を作ることができるので、その部品メーカーの業界への貢献は非常に大きいけれど、それはまた別の話になります。

ペン先、ペン芯が同じであることは、時計のムーブメントがメーカーを超えて共通して使われていることと似ていて、それが今の物作りの仕組みということになるのかもしれません。

でも世界の仕組みから外れて物作りをしているメーカーが中にはあって、そのようなメーカーと同じように、仕組みから外れて心細く感じる自分の弱気と戦いながら自由にやっている当店との共通点を見て、親近感を覚えています。

アウロラは世界の経済の仕組みからも、物作りの仕組みからも外れている、孤高の存在であり続けている業界でも珍しいペンメーカーです。

ペン先、ペン芯などのパーツも自社で製作していて、デザインにおいても独特のものを持っています。

他のメーカーのように次々と新製品や限定品を発売することがなく、その活動はとてもゆっくりでマイペースだけれど、アウロラが何か新しく発売するといつも気になります。

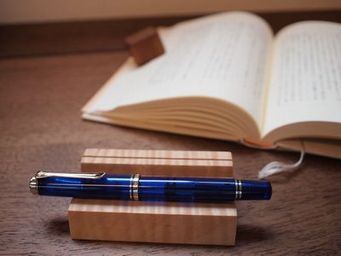

アウロラの新作アクアは美しいブルーで、2010年に発売されたマーレリグリア、2000年に発売されたマーレと、同色の素材が使われていますが、このブルーはアウロラ独特の色合いで、他のメーカーで同様のものを見ることはありません。

ミニペンにカテゴリーされるアクアですが、小型万年筆の定番のひとつペリカンM400と1cmほどしか違わないことからも、充分実用的に使うことができるサイズになっていますし、小さいながらもこれもアウロラ独自の仕様であるリザーブタンク内蔵の吸入機構も備えていて、何となくこういうところにも実用性と同時に遊び心も感じてしまいます。

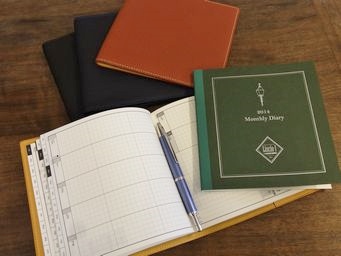

ボールペンはコンパクトで手帳のペンホルダーにも収まりやすいサイズです。

替芯はとてもポピュラーな、細いステンレス製の短い芯で、これは国産のものでも入ります。

国産で言うと、ゼブラ、三菱、パイロットなどから同サイズの替芯が発売されていて、様々なものの中から選ぶことができます。

書きやすい万年筆は、もっと価格の安いものでもあるけれど、そういうものにない魅力をアクアは持っています。

ただ書きやすいだけでなく、見ているだけで楽しい、持っているだけで嬉しいアクセサリーのようなペンです。

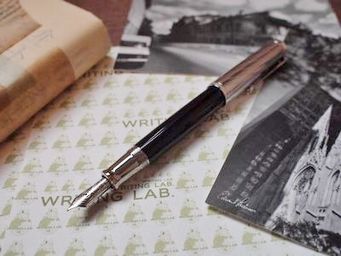

〇画像は左からアクアボールペン・アクア万年筆・マーレリグリア(参考商品)・ルナ(参考商品)