万年筆は吸入式であってほしいと、万年筆に趣味性などの面白味を求めている方は思うことが多いようです。

それは時計は機械式であってほしいと思うのと一緒で、合理的ではないある種の無駄に意味を見出している、万年筆を使うという行為を大切にしている人の中に多いのではないかと思います。

そういった面白みに大いに理解は持っていますが、私などはそのあたりには無頓着で、カートリッジ・コンバーター両用式の万年筆でも全然平気ですし、インク交換のためにボトルインクを持ち歩かなくて済むカートリッジ式の方が便利に感じてしまう方です。

かと言って、実用一辺倒で、ただ書ければいいというわけではなく、色々なこだわりがあって、書き味の良くないものやインクの出が不十分なものは許し難いとさえ思います。

吸入方式にはあまりこだわらないけれど、書き味にはこだわっている私のような者、万年筆は吸入式であってほしいと思う人、あるいは万年筆はハードに使うための仕事道具だと思われている人など、どの人にもどこか興味を惹かれ、場合によれば心奪われるところがあるのがカスタム823で、どんな人にもお勧めしたい万年筆のひとつだと言えます。

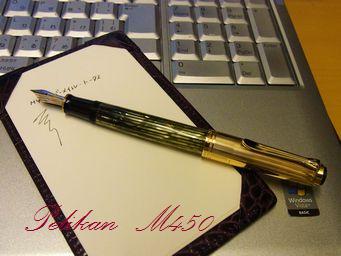

カスタム823は、超実用万年筆カスタム743とほぼ同じデザインの万年筆ですが、一番の違いはその万年筆が国産の万年筆には珍しく吸入機構を備えているところです。

吸入式というと、尻軸を回転させることで胴軸内のピストンを上下させてインクを吸入させるものがほとんどですが、このカスタム823はプランジャー式という少しユニークな吸入方式を持っています。

プランジャー式吸入機構は、尻軸を回してフリーな状態にしてから引っ張り上げ、押し下げることで一気にインクを吸入する、空気圧を利用した吸入方式です。

複雑な吸入メカニズムをボディ内に備えていないため、インクタンクを大きくとることができて、インクを大量に吸入することができます。

その動作は劇的で何度やっても楽しいと、無頓着な私でさえ思います。

大量のインクを吸入することによって、本当に長時間書き続けられるということは、このプランジャー式という吸入方式は万年筆としての面白味だけでなく、実用的にも意味のあることなのです。

パイロットがプランジャー式吸入機構を開発したのは、実はかなり古く1933年に遡ります。

携帯時インクが漏れることのないインク止め機能のある、大量のインクを吸入することのできる吸入機構を備えた万年筆を作りたいというのが開発目標でした。

当時、モンブラン、ペリカンに代表される回転式ピストン吸入機構はあまり広まっておらず、吸入量の少ないゴムチューブを使った吸入機構が一般的でした。一気に大量のインクを吸入することができ、インク漏れのない理想的な吸入方式。

それがパイロットが今から80年近く前に他社に先掛けて開発した吸入機構であり、現在でもその存在意義があり、実用的に充分使いうるものだというところに恐れ入ります。

考えてみると、パイロットのカスタムシリーズは実用を追究したモデルで、全てのモデルには実用的な意味があるラインナップだと思われます。

そのためカスタム823の吸入式に実用的な意味があって当然で、書き味・タフな実用性ともに文句ない性能を持つカスタム743に、実用的な意味での吸入式が備えられたものがこの万年筆なのです。

カスタム823は、万年筆のボディに美しさなどを求める方には受けないかもしれませんが、80年以上前に描いた理想の万年筆像を具現化したパイロットの技術者の夢が詰まった理想の万年筆。

万年筆で書くということを楽しまれる方には一度は手に取ってほしい万年筆だと思っています。