札幌に出張販売に行った時に、北晋商事の金さんからローラーアンドクライナーの青騎士インクの350mlをプレゼントされました。

青騎士は10年に1度発売される鮮やかなブルーの限定インクで、ローラーアンドクライナーらしい滑らかなインク出と、紙にスッと沈む紙馴染みのいいインクでした。

350mlもあるのでなくなる心配をせず思いっきり使えると、海外の万年筆に入れて主に手紙に使っています。

カリグラファーである金さんの奥さまも愛用されていて、お二人が大切にしているインクをプレゼントしてくれたのだと思うと嬉しく、私にとって特別なインクになりました。

私はそのモノの評価や口コミよりも、今回の青騎士のように、人との交流を象徴したり、個人的な思い入れが感じられるものを使いたいと思います。

モノはやはり単なるモノだけど、そこに想いが加わることでそれはモノ以上の存在になる。

Pen and message.という店名にはそういう想いを込めていて、それは創業以来変わらない店の活動を通して皆様にお伝えしたい当店からのメッセージです。

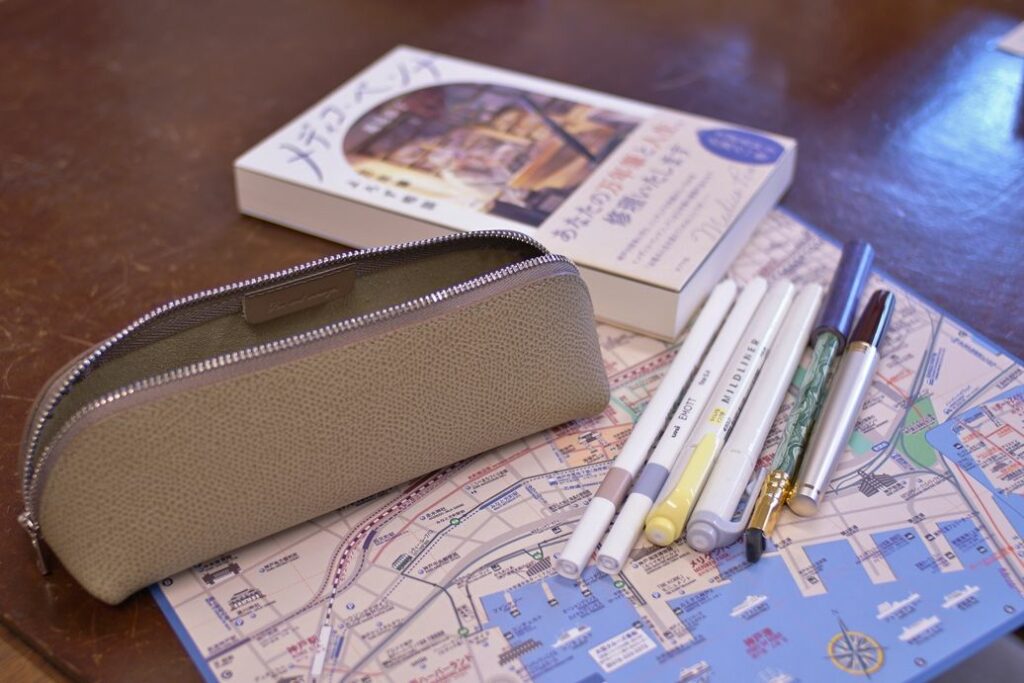

今回ご紹介するインクも、小説「メディコ・ペンナ」を読んで、小説に特別な思い入れを持って下さった方の愛用のインクになると思います。

あれこれ準備を進めていましたが、昨年11月の「メディコ・ペンナ」出版から1年近く経ってやっと完成しました。

「メディコ・ペンナ」は蓮見恭子先生の神戸の万年筆店を舞台にした小説で、当店をイメージして書いたと先生も公言して下さっていて、お店としてこの小説に共鳴することをしたいと思っていました。

「メディコ・ペンナ」の世界観を表現したインクを作ろうと思い、今年初めに小説を発行したポプラ社さんにコラボインクの企画を持ち込み、蓮見先生の口添えもあり了承されました。

蓮見先生の担当編集者森さんのお力添えで、本の装丁をされたブックウォールさんにパッケージをデザインしていただけることになり、画家の名司生さんの絵を使わせていただけることになりました。

「メディコ・ペンナ」の魅力は、もちろんその小説自体にありますが、小説の世界観を見事に表現した名司生さんの表紙絵も魅力のひとつです。

インクの色名「北野異空間SAGE BLUE」は蓮見先生が命名して下さいました。

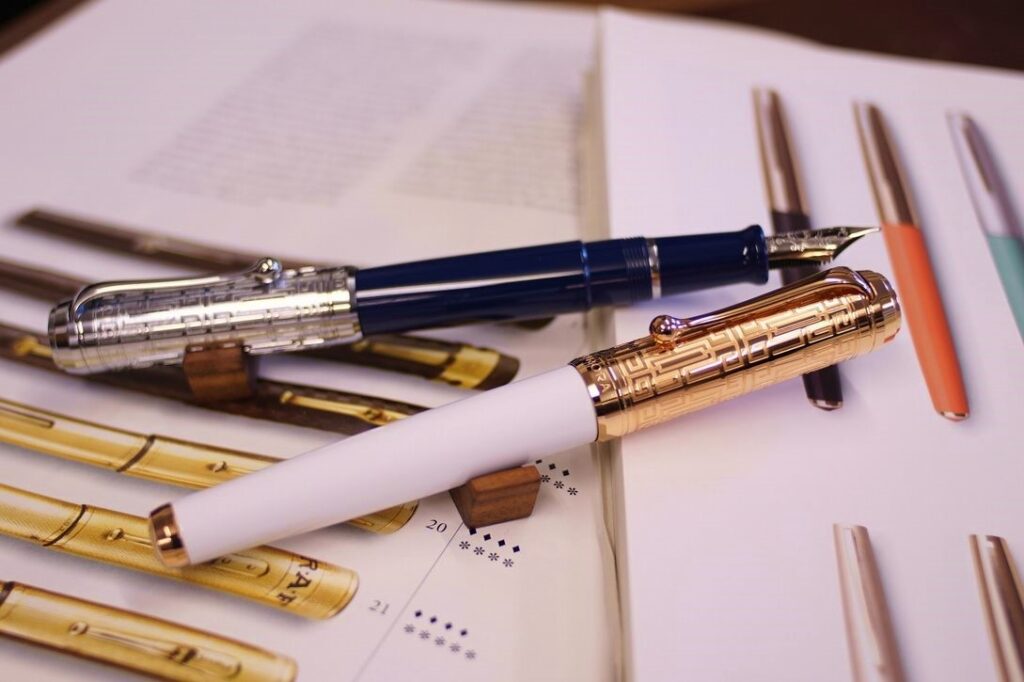

インクの色は、強く主張しないけれど存在感のある色、クラシックさと今を生きるみずみずしさのある色にしたかった。

それが小説「メディコ・ペンナ」の世界観に合っていると思ったし、万年筆店「メディコ・ペンナ」の店主冬木透馬の生き様を表現した色だと思いました。

少しくすみのあるセージブルーは万年筆インクの古典的なブルーブラックの色を今風にアレンジした染料インクです。

流れも良くて、安心してお使いいただけるインクでもありますので、多くの人にいろんな万年筆で使っていただきたいと思っています。

予定よりも時間は掛かってしまったけれど、9/23の創業15周年という節目となる日にこのインクを発売することができました。

小説を書いた蓮見恭子先生の想い、その本の出版、装丁に関わった人たちの想い、そして本を販売している私たちの想いがひとつのインクになりました。