日本の万年筆は海外のものと比べると、デザインにあまり個性がないと言われます。黒いプラスチック軸に、オーソドックスなデザインの金クリップがついているものが多い。海外のペンは個性的なデザインのものが目につくので、それらと比べて見ると少々無個性に感じてしまいます。

しかし、それは日本の万年筆の良さが分かっていない感想なのかもしれません。

日本の万年筆は外観という表面的なところに個性を持たせるのではなく、その書き味に個性を持たせていると考えると、非常に奥深い、大人の楽しみのある存在だと思えてきます。

それは何かの味を感じるのに近く、刀の刀身の微妙な形や刃文の違いを味わうような感覚に近いのかもしれない。

それだけではないけれど、日本の万年筆の在り方は刀と近いと思っています。

私も常に、ペン先を書き味良く調整しながらも、ペンポイントが美しい姿になるように調整したいと思っていて、それは万年筆を刀のような存在に近づけたいという想いがあるからです。

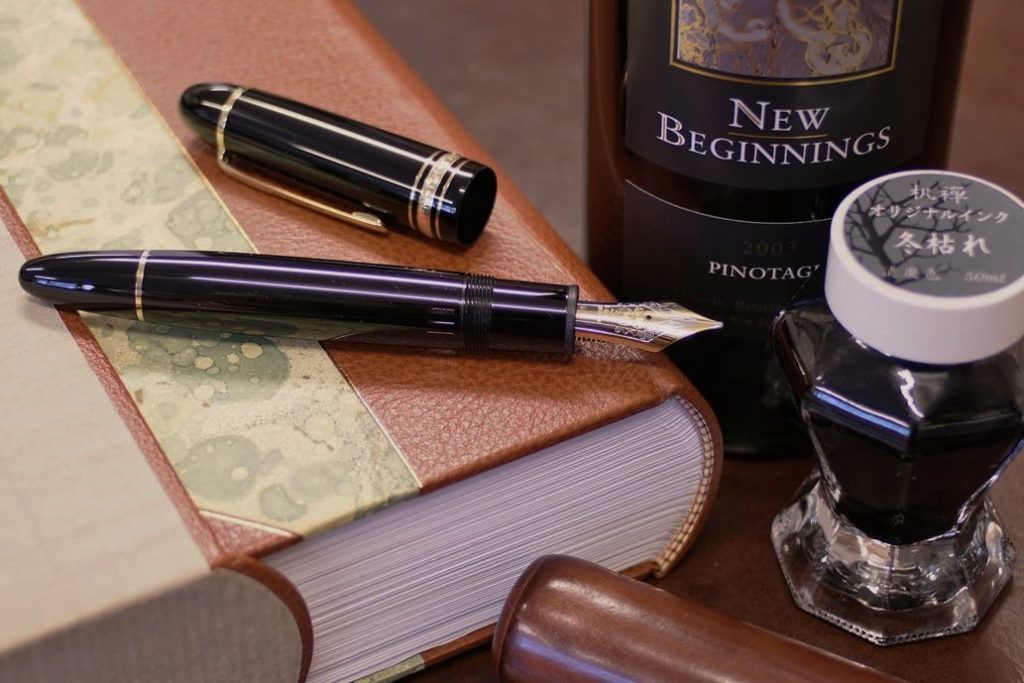

国産万年筆では、パイロットカスタム743の書き味は特に素晴らしいと思っています。

当店でもし万年筆を何かお勧めして下さいと言われたら、まずカスタム743FMをお勧めします。その中でも最も様々な用途に使うことができて、書き味も良いFMをお勧めすることが多い。

カスタム743は他の多くの万年筆と同じく、黒い樹脂軸に金色のパーツがついていて、デザインに個性的なところはありません。

しかし粘りがありながらも柔らかい、極上の書き味のペン先がついています。この万年筆はこのペン先だけで、完成していると言ってもいいかもしれません。

カスタム743を見ていると、黒金のこのメーカー仕様の軸が刀の保管時に使う白鞘のように思えます。良いペン先には刀のこしらえのように、それに見合った装身をさせてやりたい。

国産の万年筆を、そのペン先の性能に見合った立派な軸に収めたいというのが、工房楔の永田さんに当店オリジナルで作ってもらった万年筆銘木軸こしらえの始まりです。

今回のこしらえは、工房楔の永田氏が木ではなく、マイカルタに挑戦したという点でも面白い存在です。

マイカルタはコットン(パッカーウッドは木)をフェノール樹脂で固めたもので、その手触りは革に近いものですが、非常に硬く、丈夫な素材です。

工房楔の永田氏はこの硬いマイカルタのために、刃物の刃をいくつもダメにしながら、木を削る何倍もの時間をかけて削り、こしらえを作ってくれました。二度と作らない、というのが作り上げた永田氏の感想でもあります。

滑りにくい独特な手触り、重量感、時間の経過とともに馴染んでいく光沢と、触り心地。

マイカルタはナイフのハンドルや銃のグリップにも使われてきた素材で、木とはまた違うタフな魅力がこの素材にはあります。