ペリカンは最もクラシックなペン、縞模様のスーベレーンシリーズのイメージが強く、私たちもペリカンにクラシックさを、その歴史を回顧した懐古趣味を求めていました。

しかし、ペリカンは途中途絶えたこともありましたが、伝統的なスーベレーンも大切にしながら、その時代時代の感覚を取り入れた新しいペンも作っています。

ペリカン60、シグナム、ニュークラシックなどなど。

スーベレーンがお客様から最も支持されていることは十分に分かっていても、常に時代感覚も捉えようとする姿勢は、まるで万年筆の業界に居続けて、そのお客様のためにその場所を活性化しようと努力し続けている老舗の義務であるかのように、途絶えることなく続けられてきました。

スーベレーンのシリーズに含まれていますが、M625もそんなペリカンの取り組みの中のひとつだと思っていました。

残念ながら数年間作られた後、今年のカタログから消えていました。

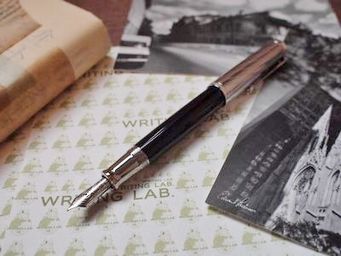

ペリカン日本の限定企画万年筆M625-14Cレッドは、廃番になったM625を18金から14金のペン先に換装したものです。

全面プラチナ装飾の14金のペン先は、先日発売されたM605マリーンブルーと共通で、余分に作ったペン先と売れ残ったボディを組み合わせたものだという見方もあるかもしれませんが、それは意地の悪い見方だと反省しています。

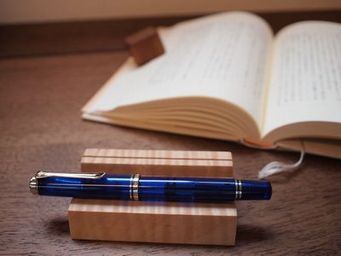

M625は定番のスーベレーンを現代的に解釈した製品で、基本的なフォルムはそのまま残しながら、ボディのリング類をなくしクラシックさを消して、キャップ、首軸、尻軸をコーティングされたスターリングシルバーにしています。

キャップが金属ということで、少しリアヘビーなバランスになりますが、少し後ろを握って書くような、ネジ部から1cm後ろくらいに指先がくるような持ち方でしたら、中心にバランスがあって書きやすいし、キャップをつけずに書かれる方には、首軸、尻軸の金属パーツの恩恵で適度な重量感があって、どこを握っても大変書きやすいバランスになっています。

M600は適度な握りの太さで大変持ちやすい万年筆ですが、重量が軽く、力を抜いてペンの重さで書くという感じのものではありませんが、M625はM600と同径の握りやすいボディに、重みで書くことができる重量があって、力を抜いて軽い筆圧で書かれる方、筆圧が強いので、力を抜いて書きたいと思っている方に向いていると思っています。

全く新しい斬新なものではないかもしれませんが、その歴史の延長にあるものを作り換えることが、今のペリカンの新しいシリーズを作る気分なのか、M101Nリザードをスターリングシルバーのキャップトップ、ボディエンド、首軸にして175周年の記念万年筆としたことと共通したものを感じます。

M625-14Cレッド、今のペリカンの時代の取り入れ方を象徴するもので、現代的な解釈のペリカンも私は認めたいと思っています。