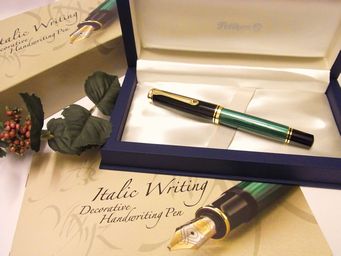

欲しいと思っていた万年筆がある程度揃ったら、次はそれらの万年筆をコーディネートして楽しんでいただきたいと思います。

ペンケースにその日の仕事をいかに楽しくできるかを考えた機能重視の組み合わせの万年筆を揃えて持ち出すのは、朝の楽しい儀式になるのではないかと思います。

コーディネートしようとしているうちに欲しい万年筆が浮かんできたりすることもあるかもしれませんが・・・。

万年筆のコーディネートを必ず楽しくしてくれるペンケースが工房楔の新作コンプロット4ミニです。

コンプロット4ミニは、従来作で大型のペンを納めることができる10本入れのコンプロット10をレギュラーサイズピッタリに縮小して、4本だけ納めるようにした携帯版とも言えるもので、美しく納めたコンプロット10は、とても魅力的だけど、書斎だけで見ているのはつまらない、携帯して持ち歩きたいと思っていた方には待望とも言えるコンプロット4ミニの完成だと思っています。

机上、あるいは自宅でのペンの保管庫的な要素が強く、その重量ゆえに持ち運びには不向きだったコンプロット10でしたが、常にインクを入れていつでも使える状態にしたものを選んで納めておいて、開いて見とれたり、どれを使うか迷ったり、楽しみを提供してくれるものでした。

でもコンプロット10はペンを10本納めることができるただの収納ケースではなく、納めたペンをより美しく見せてくれる演出的な効果もあります。

保管庫としてのコンプロット10ですが、コンプロット4ミニはコンパクトでその日使うだけのペンを収納して持ち歩く、夢の小箱のような存在だと思っています。

木目の美しい木の宝石とも言える銘木をくり貫きという最もプリミティブな方法で美しさを残して、機能を付け加える。

工房楔の作品は全てがやりすぎないように銘木を生かすように作られていますが、コンプロット10もコンプロット4ミニも工房楔の良さが最も表れている作品だと思います。

*コンプロット4ミニは、花梨、ウォールナット、楓ちぢみ杢の3種類でのラインナップで、今の所ウォールナットはご予約をいただいてから1ヶ月後のお渡しになります。

⇒コンプロットサイトページへgid=2125800″ target=”_blank”>⇒コンプロットサイトページへ