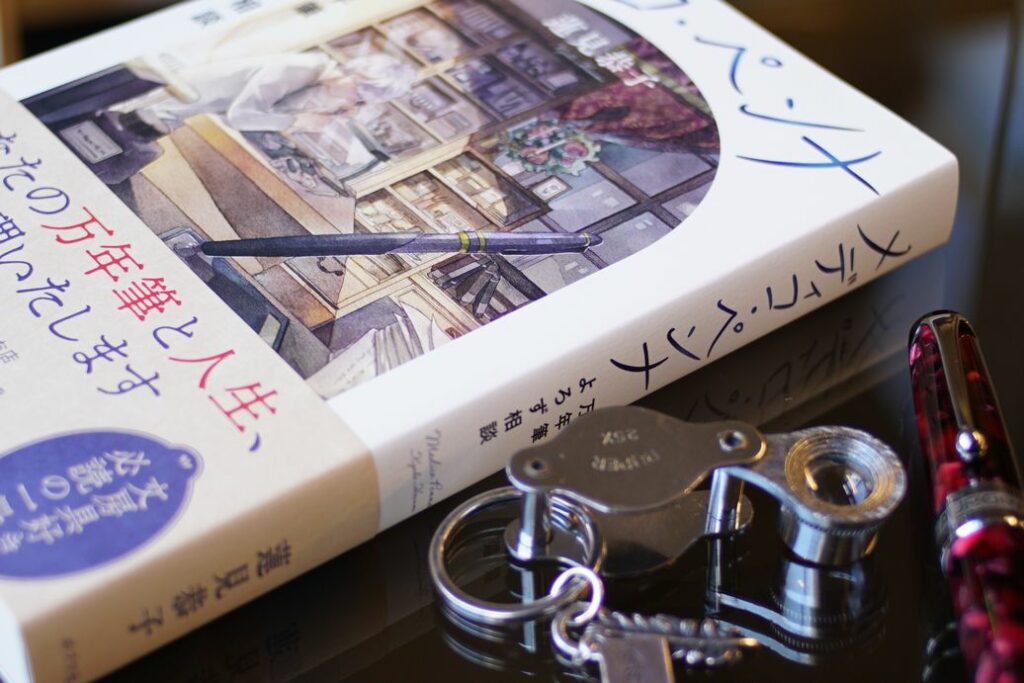

手紙の楽しさを多くの人に伝えたいという想いを持って発行されているフリーペーパー「ふみぶみ」vol.9が出来上がり、当店にも届いています。

読んでみると、コラムや情報、旅案内など多岐に渡る記事があって、様々な人がこの冊子を支えていることが分かります。発行者のうちだまきさんの手紙を書くことを楽しんでほしいという想いがつまった、読んでいて優しい気持ちになれる冊子です。私も寄稿させていただいていますが、これだけのものを1年に4回も発行しているうちだまきさんの情熱とパワーにいつも感心しています。

「ふみぶみ」は、ご来店いただいたお客様にはお持ちいただけるようにしていますし、WEBショップをご利用いただいた方には、ご希望があれば商品と同梱してお送りしています。

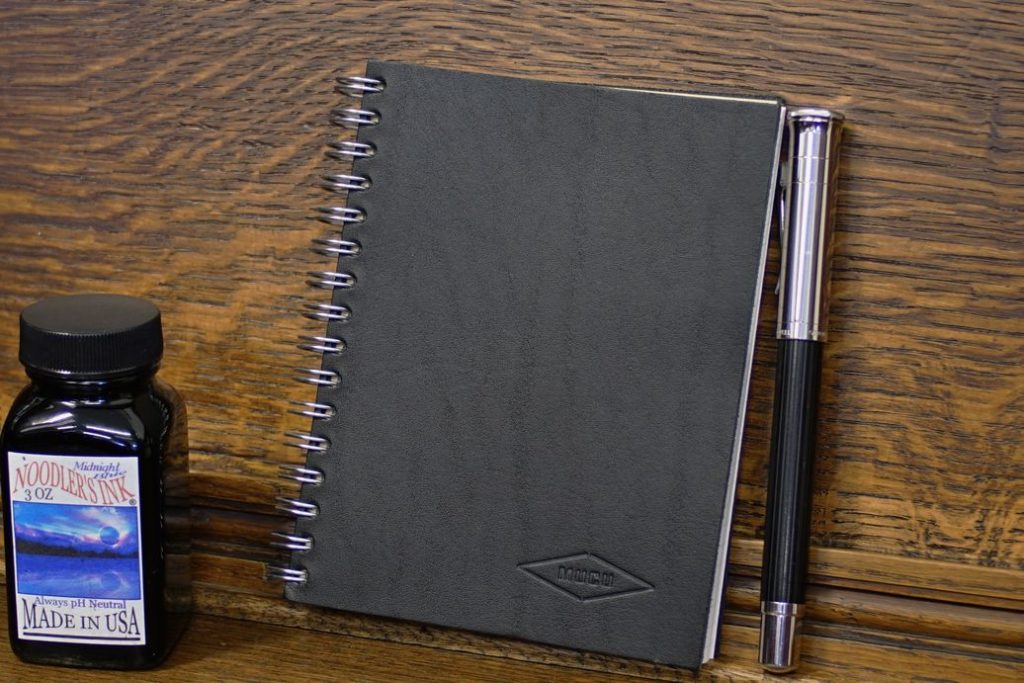

今回ご紹介するような万年筆は、ご自宅でゆっくり手紙を書くということに向いたものだと思います。

最近ではあまり使われなくなり、殆どのものが廃番になってしまいましたが、ペン習字などによく使われる長い軸の万年筆でデスクペンというものがあります。ほとんどがスチールペン先の安めのものが多いですが、妙に書きやすい。

それは長いボディがバランスに影響して、コントロールしやすくなるからだと思います。通常、普通サイズの万年筆がキャップを尻軸に差した方が書きやすく感じるのは重量が増えるからですが、ボディが長くなるだけでも書きやすさにつながるという証明のような万年筆かもしれません。

ペリカン、アウロラは尻軸へのキャップの収まりが良く、抜けにくいので使いやすいと思いますし、パイロットシルバーンも尻軸のキャップが抜けにくい万年筆で、バランスの優れた万年筆だと思います。

だけどデスクペンはキャップを尻軸に差さなくてもボディが長いので、キャップが抜ける心配もいりません。胸ボケットに差して持ち運ぶ携帯性を考えなければ、ボディは長い方が使いやすいのではないかと思っています。

それを実現した万年筆が発売されました。

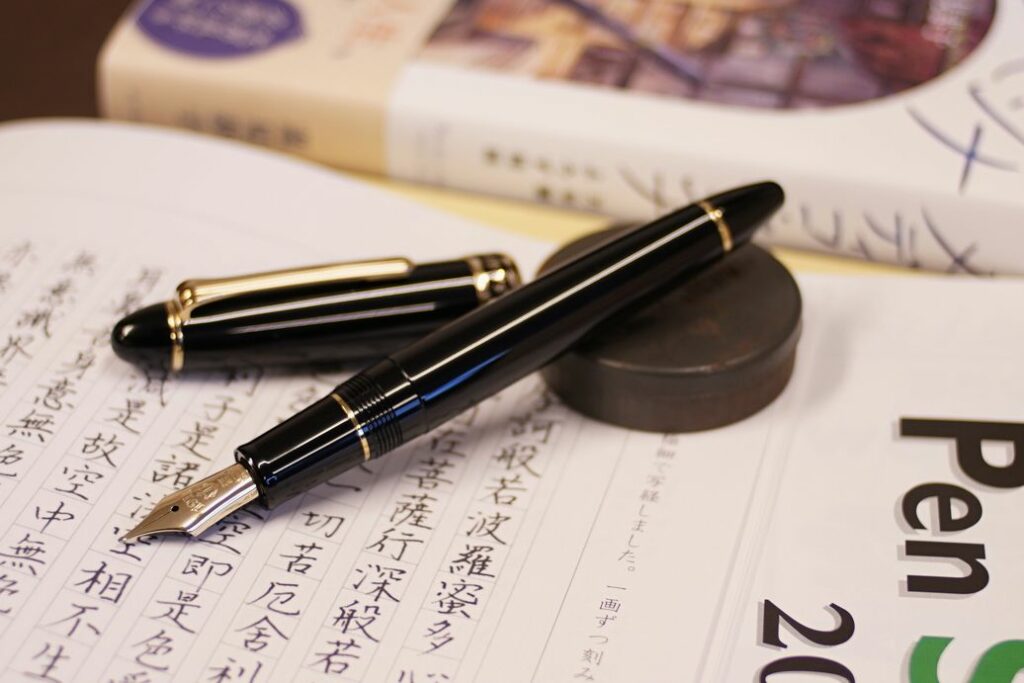

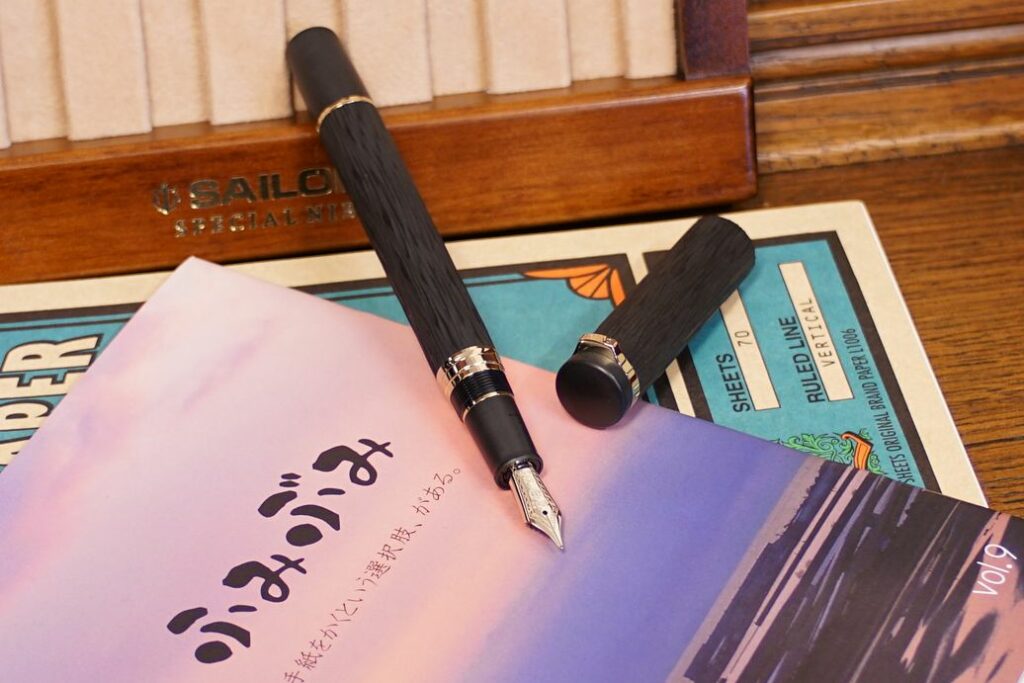

セーラーエボナイト彫刻万年筆は、ボディが長く、尻軸にキャップをはめる必要のないバランスを持った万年筆です。

家の書斎でゆっくり書き物をする時に使うというコンセプトで作られていますので、この万年筆は持ち運ぶということは考えず、家のペン皿に寝かせて置いておく万年筆なのかもしれません。

長軸エボナイトボディは、艶消し加工や模様が彫刻されているものがあり、渋みのある和のテイスト、筆と万年筆の中間のような趣を持ったものに仕上がっています。

私は時間ができたら、文字の形を気にしながらゆっくり写経でもしたいと常々思っていますが、そんな使い方をしてみたい万年筆です。

付属しているインクもそんな万年筆の使われ方を意識していて、彫刻の柄の違いによって、それぞれ微妙に違う色の黒インクが付いています。

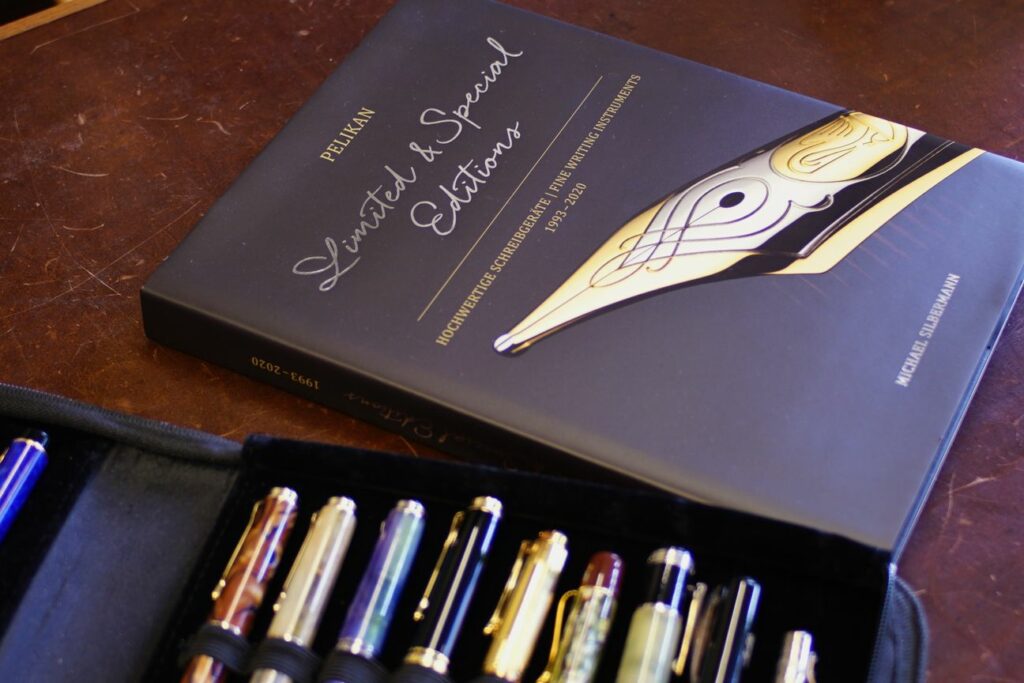

万年筆の趣味と一口に言っても、いろんな楽しみ方があります。

美しい万年筆を愛でながら、ボディの色とインクのコーディネートを楽しむ、書き味を味わいながらゆっくり文字を書くなど、人によってそれは様々です。

この万年筆は、21金のペン先の柔らかな書き味を楽しみながら文字を書く楽しみをもたらしてくれる、万年筆で文字を書く豊かな時間をイメージさせてくれるものになっています。