持っている万年筆の書き味を少しでも良くしたいというのは、万年筆を使う人共通の思いだと思います。

だから万年筆をペン先調整に出したり、インクをいろいろ変えてみたり、持ち方を変えてみたりする。

万年筆の書き味、使い勝手は紙でも変わります。

百貨店や店舗にある試筆用の紙は、万年筆の書き味の良さを引き立たせるものが多い。そのため購入後自宅でいつも使う紙に書いてみると、それほどでもなかったという話を聞くことがあります。それは紙で万年筆の使用感が変わる分かりやすい事例です。

当店ではそういうことがないように、日常的に書く機会が多い普通の上質紙を使った試筆紙を置いています。

大量に使うのでお店の試筆紙として作ったものですが、ご要望が多いので販売もしています。書き味が自然でにじみも少ないので、普段使えるものとして当店の売れ筋商品となっています。

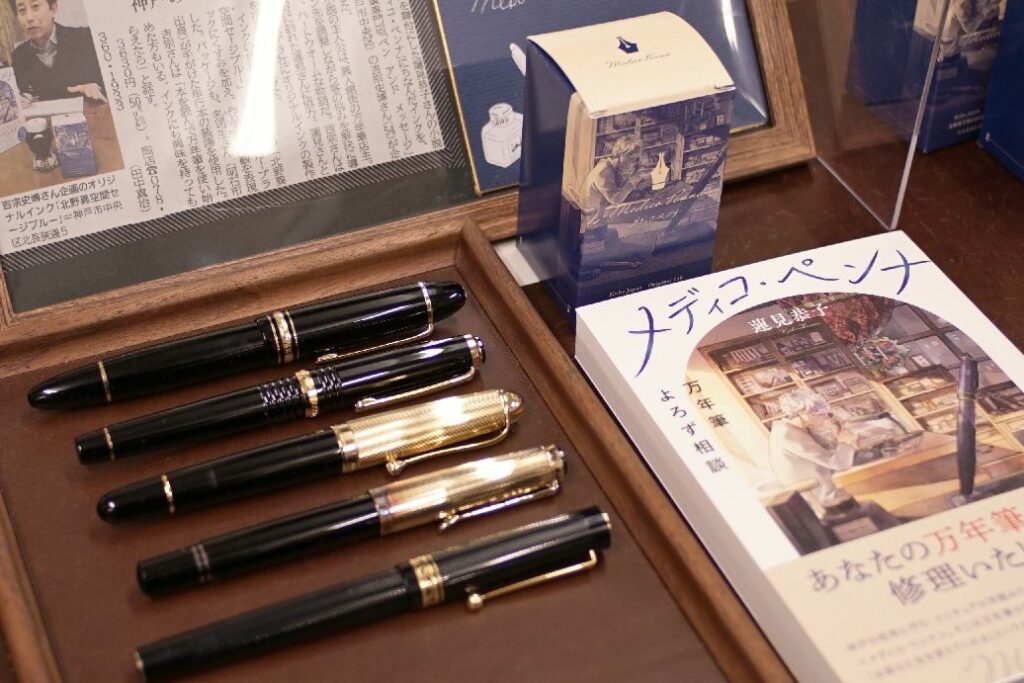

その試筆紙がちょうど入って一緒に仕舞っておける、大きめのペントレイを先日発売しました。

当店が使っている、万年筆の試筆の際にペンを並べているトレイと同じもので、5~6本は余裕を持って並べることができます。

万年筆を取り替えながら何か書く時、万年筆を並べて眺めながらお酒を飲む時にも、机の上にそのまま置くよりもペントレイの上に置くとキチンとした感じも安心感もあります。

トレイはウォールナットの指物の枠組みに天板はブッテーロの革が張ってあって、ペンに傷がつかないようになっています。

ブッテーロの革は手触りがとてもスムースで質感も豊かな感じがするし、使ううちにきれいな艶が出るエージングも楽しく、トレイの天板に貼るにはもったいないくらいの贅沢な仕様です。

枠も指物でしっかりと留めてあり、特にトレイの側面には職人さんの丁寧な仕事を見ることができます。

ウォールナットの枠は、家具職人のSMOKEの加藤さんが作ってくれています。

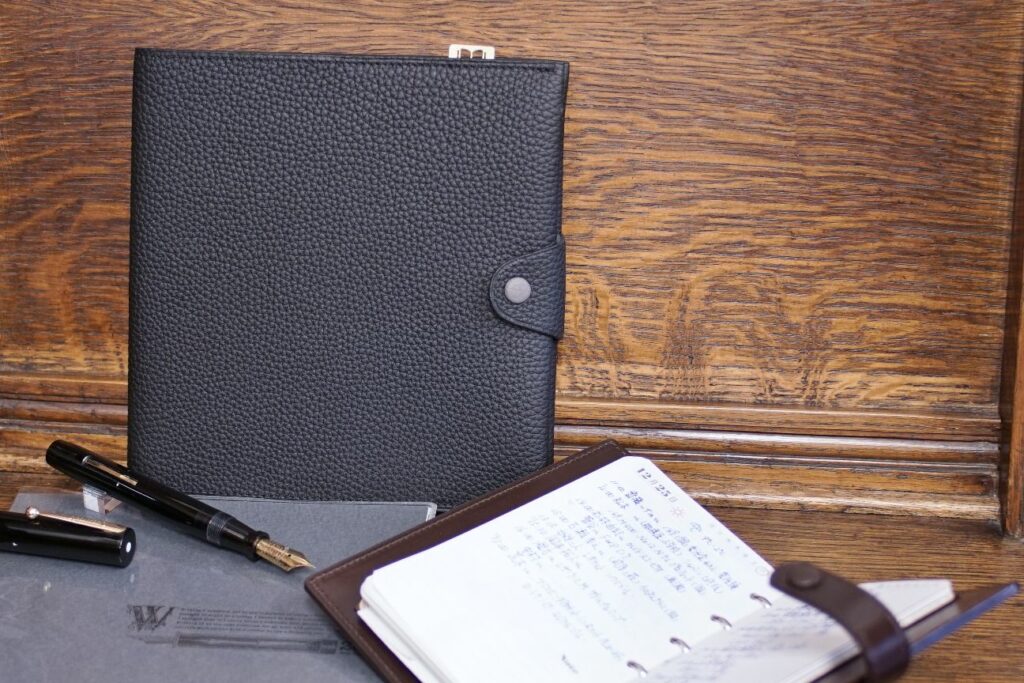

側面に職人さんの誠実な仕事振りが表れると思って感心したのは、新しく作った革のデスクマットでもそうでした。

6mmの厚みのある側面はエッジがキリッと立っていて、しっかりとしたものであることがこの部分を見ても分かります。

幅400mmで、A4サイズの紙を中央に置いても、左右に50mmの余裕があって、書いている時に手に段差を感じることがありません。2枚の革を接着した構造で強度的には充分ですが、さらにステッチを施した堅牢な作りで、引き締まった仕上がりになっています。

デスクマットにもブッテーロ革を使用しています。

スムースで手触りが良く、おまけにタンニンなめしで香りもいいブッテーロ革は、デスクマットにこれ以上ないほど適した素材だと思っています。

万年筆の書き味はペン先だけで成り立っているわけではないことが実感できますが、このデスクマットに紙を1枚だけ置いて書いてみると、ペンの運びを邪魔しない適度な柔らかさが、ペン先を通して手に伝わって極上の書き味を得ることができます。

今まで作ってもらっていたデスクマットもとてもいいもので、他にないコンパクトさから多くの人にお使いいただいているものです。それとはまた違った、魅力のあるデスクマットが仕上がったと思います。